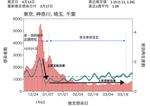

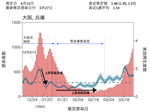

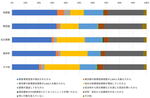

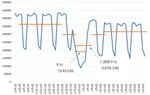

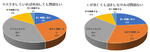

3回目の緊急事態宣言の効果は?飲食の場は本当に急所だったのか

感染拡大阻止には、飲食店の時短より都心人流停止のほうが効果「大」

2021.5.1(土)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

次の記事へ

東京五輪「日本はIOCに開催懇願」の衝撃情報

あわせてお読みください

本日の新着

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか

【生成AI事件簿】変わるゲームのルール、日本が乗り越えなければならない5つの壁と、日本が取るべき3つの戦略

小林 啓倫

韓国の一大社会問題へ発展した「注射おばさん」と「点滴おばさん」事件

医師免許を持たず規制薬物を芸能人に日常的投与か

アン・ヨンヒ

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?

誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(20)「アユタヤ歴史地区」(タイ)

髙城 千昭

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く

【オウルズレポート】ベネズエラ軍事作戦と対日輸出規制で幕を開けた2026年、企業はどう備えればいいのか

菅原 淳一

明日の医療 バックナンバー

来年開始の医学部定員削減で「地域医療崩壊」に現実味、この課題に医学部受験専門予備校「京都医塾」が取り組む理由

三重 綾子

【アルコールは発がん物質】アルコールの毒は一種類ではない、細胞の「傷つけ役」が体内で次々に増えていく怖さ

齊藤 康弘

【高額療養費制度見直し】「財源に限りが、だから困っている人だけ助ける」では救われない重病・難病患者が続出する

坂元 希美

身体がほとんど動かない重度障害の患者との意思疎通は可能か?微かな動きから読み取る人々と動かない身体が語ること

長野 光 | 西村 ユミ

ワンちゃんネコちゃん向けのAIロボット手術が登場、航空機のパイロットのように獣医師が自動操縦で手術も

星 良孝

エムポックス1bが日本初確認、WHOが緊急事態を解除した直後に走る緊張、今の状況はどうなっている?

星 良孝