伊予の日振島。写真/倉本 一宏

伊予の日振島。写真/倉本 一宏

(歴史学者・倉本 一宏)

地方政治の立て直しを任された「良吏」

この時期に特有の、いわゆる「良吏」として、紀深江(ふかえ)を取りあげよう。『続日本後紀』巻九の承和七年(八四〇)十月丁未条(五日)は、次のような卒伝を載せている。

伊予国守従四位上紀朝臣深江が卒去した。深江は右京の人である。贈右大臣従二位船守(ふなもり)朝臣の孫、従四位下田上(たがみ)の子である。若くして大学に入り、ほぼ歴史書を修学し、文章生から大学少允に任じられ、主税助・式部少丞を経て、弘仁の末に従五位下に叙された。天長年中に左兵衛権佐に拝任され、次いで左兵衛佐に転任された。その後、左近衛少将に至り、備中守を兼ねた。次いで正五位上を授けられ、承和の初めに従四位下に叙され、兵部大輔に遷任された。後に地方官として伊予守となった。任を終えて入京し、事績を挙げたことにより、擢ばれて従四位上を授けられた。心が広く穏やかな人柄で、事に動ずることはなく、行なうところは、百姓を安楽にすることで、遠くも近くも循吏と称した。交替手続きが終わらないうちに卒去した。時に年、五十一歳。

良吏というのは、奈良時代末期以来、調庸の未進や品質の麁悪化などが問題視され、律令制の支配を維持するため、儒教的な合理主義精神や徳治主義を持った官僚が国司として派遣され、地方政治の立て直しに努めたが、これが良吏と称された。

良吏とされた官人は優れた治績を示したものの、一方では、強引な政策が国衙の職員や郡司など現地の有力者などと対立したり、逆に現実の事態に対処するために律令の規定を無視したり、反対者からの襲撃を避けるために私的武力として自己の従者を現地に連れ込んだりする事例もあった(森公章『在庁官人と武士の形成』)。

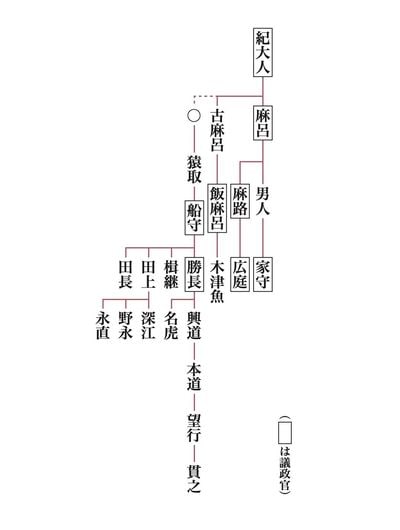

さて、この深江であるが、以前にも触れた名族紀氏の出身とはいえ、その主流とははるかに離れた門流の官人である(紀氏自体が藤原氏に圧されて没落していたことは、先に述べたとおり)。

◉最後まで名声を求めなかった名門・紀氏の珍しい官人

◉早くに出世した紀氏の官人が地方官止まりだった理由

麻路や広庭など議政官を出した嫡流はもちろん、天皇に后を入れて親王を儲けたり、平安仮名文学を創出したりした門流からも、微妙に離れていた。祖父の船守こそ桓武天皇の信任を受けて大納言(死後に贈右大臣)に上ったものの、父田上の極位・極官は従四位下尾張守に過ぎず、深江はその子として生を受けたのである。右京で生まれたというのも、平安京造営当初から右京は人家、特に貴族の邸第が少なかったことを考えると、あまりぱっとしない家で生まれたことを物語っている。

そのような深江ではあるが、大学で歴史書(もちろん、中国の歴史書である)を修めた結果、数々の官職を歴任し、貴族の一員となった。

まだまだ学問が官人の素養として重視されていた時代だったのである。昨今の人文科学、特に歴史学の状況を鑑るにつけ、隔世の感がある。

深江は、大学で学んだ者として、文章生から身を起こし、大学少允・主税助・式部少丞を歴任した。そして弘仁十三年(八二二)に従五位下に叙されて貴族の仲間入りをし、左兵衛権佐・左兵衛佐・左近衛少将と、続けて顕官に任じられた。備中守を兼ねたというのは、地方政治にも関わらせようという淳和天皇の意向だったのであろうが、後の深江の運命を考え併せると、何やら示唆的である。

承和元年(八三四)に従四位下に叙されて父の位階と並び、兵部大輔に任じられた。このまま中央官として昇進するかとも思われたが、しばらくすると、伊予守に任じられ、任地に赴くこととなった。

普通、中央官から地方官に遷任されると、「飛ばされた」という感覚で、やる気をなくす官人も多いのであろうが、深江は違っていた。やはり大学で中国古典を学び、儒教に基づく仁政を身に染みこませたためであろう。

卒伝によると、心が広く穏やかな人柄で、事に動ずることはなく、行なうところは百姓を安楽にすることで、遠くの者も近くの者も「循吏(法に従い民を治める善良な役人)」と称したという。まさに「良吏」と称するに相応しい人物であったことになる。

そして無事に任期を終えて入京し、その事績によって、特に従四位上を授けられた。位階は父を越えたことによる。しかしながら、深江の寿命は、そこまでであった。国司としての交替手続きも終わらないうちに、卒去してしまったのである。五十一歳というと、当時としては短命というわけではないが、まだまだ都でやりたい仕事はあったであろう。慣れない地方の生活が、その寿命を縮めたのかは、定かではない。

歴史の表舞台の裏側には、このように名も残さず、出世もしなかったものの、立派に生きた官人が、無数に存在したことを、我々は忘れてはならない。

なお、深江の子孫の名が一人も伝わらないのは、五位以上に至ることがなかったためと思われる。