「平安京模型」京都市平安京創生館展示、京都市歴史資料館蔵

「平安京模型」京都市平安京創生館展示、京都市歴史資料館蔵

(歴史学者・倉本一宏)

古代豪族の名門・紀氏の庶流

変な人が続いたので、今回は立派な人をご紹介しよう。(かつての)名門紀(き)氏の長田麻呂(おさだまろ)という人である。『日本後紀』巻三十三の天長二年(八二五)六月辛巳条(九日)に、次のように記されている。

散位(さんい)従四位上勲七等紀朝臣長田麻呂が卒去した。長田麻呂は中判事正六位上末茂(すえしげ)の孫で、正六位上相模介稲手(いなて)の子である。史書を学ばなかったが、手軽な雑多な技を身に付けていた。自ら清貧に安んじて、名利(みょうり)を求めることはなかった。青松(せいしょう)の下、必ず清風有りと謂うごとく、その周辺には清らかな雰囲気が漂っていると言うことのできる人物であった。時に年は七十一歳。

紀氏はもともと、紀伊国の紀ノ川下流を本拠とした古代豪族で、大和盆地の大和国平群県紀里(現在の奈良県生駒郡平群町上庄付近)に進出し、倭王権の外交や軍事を担った。

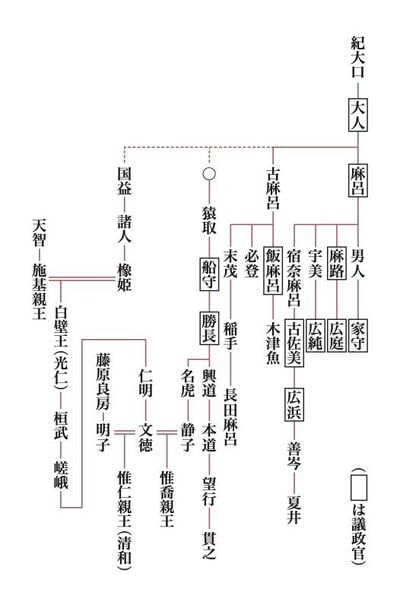

天智(てんじ)十年(六七一)には大人(うし)が御史大夫となり、文武(もんむ)元年(六九七)に竈門娘(かまどのいらつめ)が文武天皇の嬪(ひん)になった。麻呂(まろ)が大納言、麻路(まろ)が中納言、飯麻呂(いいまろ)以下が参議に任じられるなど、上級氏族としての地位を保持していた。

諸人(もろひと)の女橡姫(とちひめ)と施基(しき/志貴)皇子の間に生まれた白壁(しらかべ)王が光仁(こうにん)天皇として即位すると、外戚としての地位を得て、広純(ひろずみ)や家守(いえもり)が参議、船守(ふなもり)や古佐美(こさみ)が大納言に任じられた。

しかし、徐々に藤原氏に圧倒されて勢力は衰退し、公卿に昇る者もなくなり、夏井(なつい)が応天門(おうてんもん)の変で配流されると、衰運に向かった。

名虎(なとら)の女である静子(しずこ)が文徳(もんとく)天皇の更衣(こうい)となり、第一皇子惟喬(これたか)親王を産んだが、即位することはできず、ついに家運は好転しなかった。政治の中枢から離れた紀氏は、やがて貫之(つらゆき)を中心として、仮名文学の世界に歩み出していく。

この話の主人公である長田麻呂は、議政官を輩出した麻呂の嫡流ではなく、かといって名虎や貫之が出た流でもない、まことに中途半端な庶流の出身である。曾祖父の古麻呂(こまろ)は式部大輔、祖父の末茂(末松とも)は中判事と、中級官人で終わった。しかも父の稲手は極官が相模介と地方官であり、これではどうしても長田麻呂が出世する可能性はほとんどなかったであろう。

長田麻呂は従五位下に叙された後も、大同三年(八〇八)に筑前守、次いで大宰少弐と九州の地方官に任じられ、中央に戻ってからも、弘仁三年(八一二)に玄蕃頭、弘仁五年(八一四)に治部少輔、次いで治部大輔、そして宮内大輔と、政権中枢とは程遠い官を歴任した。それにしても、大同三年も弘仁五年も、同年の内に他の官に遷る傾向があるのは、どういった事情があったのであろう。彼の清廉な性格が、同じ職場に留まることを潔しとはしなかったのであろうか、と勘ぐりたくもなる。

そして翌弘仁六年(八一五)には、ふたたび備前介という地方官に任じられ、任地に赴任することになった。その後、位階だけは弘仁十四年(八二三)の従四位上まで上昇し続けたが、官職に就いたという史料は絶え、ついに天長二年(八二五)に散位(位階のみあって官職のない官人)のままで卒去したのである。

清貧に安んじて名利を求めることはなく、周辺に清らかな雰囲気を漂わせていた長田麻呂であればこそ、ひとつ官に留まることを拒否して次々と官を遷り、晩年は無官で過ごしたということであろうか。逆に言えば、富貴で名利を得ることのできた者は、周辺に清らかな雰囲気を漂わせるような人物ではいけないということになろうか。彼の年齢に近付きつつある身として、鑑誡としなければならないことである。

しかしそれにしても、長田麻呂が身に付けていた手軽で雑多な技って、いったい何だったんだろう。