映像美際立つ『ラストエンペラー』が描く人間の深層

追悼:ベルナルド・ベルトルッチ監督(1)

2018.12.25(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

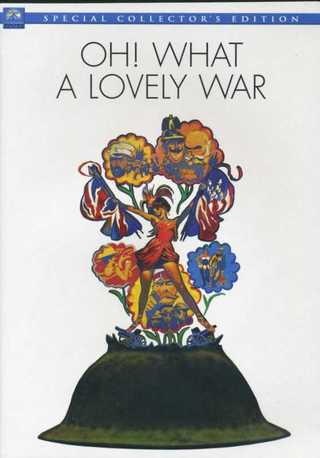

映画が悲しく伝えるナショナリズムの広がる時代

テクノロジーのもたらす限りない進歩の夢と戦争のための戦争

竹野 敏貴

現代史としての映画史、1968年の新しい波

50年前、フランスは、世界は、映画界は、歴史の大波に揺れた

竹野 敏貴

野球の歴史を変えたベーブ・ルースと大谷翔平

映画と旅する歴史の舞台~米国篇(17) 狂騒の時代のヒーローとヴィラン

竹野 敏貴

ポピュリズム政党が躍進した「移民大国」イタリア

映画と旅する歴史の舞台(イタリア篇)~移民「受け入れ国」と「送り出し国」の歴史

竹野 敏貴

ポストトゥルース時代に犬とともに見る世相(その2)

「It’s about the respect」虐げられしものの叫び声が聞こえる

竹野 敏貴

本日の新着

韓国の一大社会問題へ発展した「注射おばさん」と「点滴おばさん」事件

医師免許を持たず規制薬物を芸能人に日常的投与か

アン・ヨンヒ

でっち上げた疑惑でパウエル議長を刑事捜査、トランプの狙いは「FRBの隷属」、中央銀行の独立性をいとも簡単に蹂躙

木村 正人

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く

【オウルズレポート】ベネズエラ軍事作戦と対日輸出規制で幕を開けた2026年、企業はどう備えればいいのか

菅原 淳一

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?

誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(20)「アユタヤ歴史地区」(タイ)

髙城 千昭