國松孝次警察庁長官狙撃事件、刑事部が独自に割り出していた中村はなぜ真犯人と認められなかったか

國松孝次警察庁長官狙撃事件、刑事部が独自に割り出していた中村はなぜ真犯人と認められなかったか

(文:首藤 淳哉)

あの日、あなたはどこで何をしていただろうか――。1995年(平成7年)3月20日。警察担当の記者だったぼくは警視庁にいた。

その朝の記憶は、「霞ヶ関駅構内で異臭事件発生」との一報を聞いて、駅に向かって全力で走るところから始まる。いま思えば軽率極まりないが、途中で通風口にひざまずいて臭いを確認したことを覚えている。やがて地下鉄の入口が点在する交差点が近づくにつれ、とんでもないことが起きたのだと知った。サリンが原因物質であることを警察が正式に発表したのは、その日の11時だったと思う。サリンと口にした時の寺尾正大捜査一課長の憤怒の表情は、いまでもありありと思い出すことができる。

それからの毎日は、まるで異常な時空の中に放り込まれてしまったかのようだった。オウム真理教の教団施設を張っていると、突然男が建物に向けて発砲したり、マイクを向けようとした教団幹部の腹に何者かが刃物を突き刺したりした。乾いた発砲音も、みるみる血に染まっていく衣服も、日常とはかけ離れたものだ。これを異常と言わずしてなんと言おう。

そんな状況下にあっても、どこか感覚が麻痺したようになっていたのは、教団の不気味さがはるかにそれを凌駕していたからかもしれない。

だが肝心の教団内部の詳しい状況はなかなか知ることはできなかった。逃げてきた出家信者がいるというので会ってみると、おそろしく表情の暗い男がやってきた。男は「富士清流精舎(教団施設)にいた」と言ったきり、何を訊いても押し黙ったままだった。オウムとの関係が囁かれた暴力団の周辺を嗅ぎ回ったり、何か手がかりはないかと夜中に教団施設のゴミ捨て場を漁ったりしたこともある。取材は空振りばかりだった。

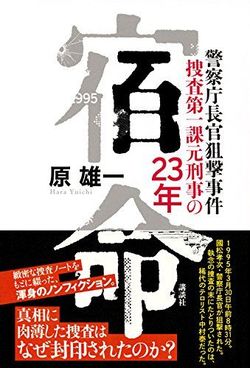

所詮、事件の周辺で右往左往していただけのヘボ記者に過ぎなかったわけだが、それでもこんなふうに当時の記憶が一挙に甦ってきたのは、『宿命 警察庁長官狙撃事件 捜査第一課元刑事の23年』を読んだからだ。平成の終わりを目前にした今、本書が世に出た意義はとても大きい。なぜなら本書によって平成最大の謎のひとつがようやく解き明かされたからだ。

その10日後、國松警察庁長官が背後から撃たれた

地下鉄サリン事件から10日後の3月30日。國松孝次警察庁長官が、荒川区南千住の自宅マンションから出勤するため、通用口から公用車に向かっていたところを何者かに狙撃された。狙撃手は約21メートル離れたところから4発の銃弾を放ち、うち3発を精確に命中させ逃走。背後から撃たれた長官は瀕死の重傷を負った。