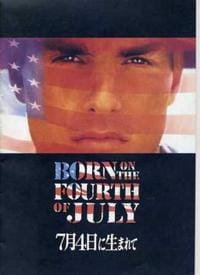

『7月4日に生まれて』(1989)『サルバドル/遥かなる日々』(1986)など、ベトナム戦争や米国の中南米政策の批判映画で知られるオリバー・ストーン監督が広島、長崎の原爆忌に合わせ来日した。

沖縄、東京なども訪問、式典参加など精力的にスケジュールをこなすなか、日本のメディアから繰り返し求められたのは原爆投下に対する意見。

米国人に「語られなかった」歴史観を提示したオリバー・ストーン

その答えは「長い間、原爆投下は、日本本土に侵攻すると数十万の若者の命が犠牲になるからやむを得なかった、と米国人は教えられてきた。しかし、それは間違いだった」。

日本滞在中、行動を共にしていた歴史学者ピーター・カズニックとともに、昨年製作した第2次世界大戦前夜以降の米国現代史を自らのナレーションでつづるドキュメンタリー「The Untold History of the United States(テレビ放映題名:オリバー・ストーンが語るもうひとつのアメリカ史)」の中でも語られているものである。

全10回のこのテレビシリーズは、日本でも今年NHKBSが放映、書籍化もされているが、原爆の威力を誇示することで欧州におけるソ連の影響力を弱める目的があった、との見解も示されている。

こうしたことは、我々日本人には「Untold」でも何でもなく、マンハッタン計画を正面から描いた映画『シャドー・メーカーズ』(1989/日本劇場未公開)にも描写があるのだが、米国人にとってはいまだ「Untold」なのだろうか。

「第2次世界大戦以後、失ってしまった何かを取り戻したい。米国は深刻な過ちを犯してきた。しかし、それを正すチャンスはあると信じている」というストーン監督のコメントから始まるこのシリーズでは、続いて、1945年7月16日、ニューメキシコ州アラモゴードでの初の原爆実験成功の映像が映し出される。

そして、「この兵器を手にしたことから、米国は自由の擁護者から軍事国家へと変貌していく」と語っている。

しかし、1950年代のハリウッドから、そんな主張が発信されることはなかった。それどころか、広島長崎の現実を伝える作品さえ見当たらない。そんななか、被爆地の現実を最初に広く世界に発信したのが日仏合作映画『二十四時間の情事』(1959)。

もちろんそれ以前にも、新藤兼人監督の『原爆の子』(1952)などがあった。この作品は日仏合作とはいえ、全編フランス語で語られ、アウシュビッツの現実を映し出したドキュメンタリー『夜と霧』(1955)で物議をかもしたアラン・レネ監督の長編第1作だったこともあり注目を集めた。