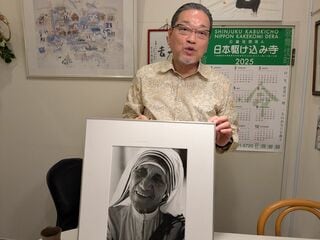

改正政治資金規正法は2024年12月に可決・成立したが、まだ不完全だと郷原氏は指摘している(写真:共同通信社)

改正政治資金規正法は2024年12月に可決・成立したが、まだ不完全だと郷原氏は指摘している(写真:共同通信社)

6月22日に開票結果が出た東京都議会議員選挙で、政治資金収支報告書に不記載のあった自民党候補17人のうち5人が落選した。政治とカネの影響はまだ続いている。2024年12月に成立した改正政治資金規正法を私たちはどう評価すればいいのか。当時の検察の捜査は妥当なものだったのか。『法が招いた政治不信 裏金・検察不祥事・SNS選挙問題の核心』(KADOKAWA)を上梓した弁護士の郷原信郎氏に聞いた。(聞き手:長野光、ビデオジャーナリスト)

──岸田政権を吹っ飛ばした「裏金問題」における検察の捜査の進め方がいかにおかしかったのか、本書の中で説明されています。

郷原信郎氏(以下、郷原):私は長年、政治資金規正法には大穴があることを指摘してきました。この大穴があるがために裏金議員の処罰が容易ではなかったという問題があったと思います。

多くの政治家が政党支部を持っています。それとは別に、資金管理団体も持っています。つまり、複数の政治資金を入れる財布を持っている。これが問題の根幹です。

政治資金パーティーにおいて、パーティー券のノルマを超えた分の売り上げを派閥が政治家個人に戻すとき、そのカネはどこに帰属するのか。政党支部なのか。資金管理団体なのか。その点ははっきりしません。そもそも「政治資金収支報告書に記載しないでいい」と言われてカネを受け取っているのです。

記載すべきなのに記載しなかった。あるいは、記載しなかった分だけ収入総額が過少に虚偽記載されていた。そのような感覚でとらえて、政治資金規正法違反で起訴しようと思っても、どの収支報告書なのかが特定できないので、誰の責任なのかも分かりません。

会計責任者の責任だと判断されがちですが、会計責任者は政党支部や政治資金管理団体がそれぞれ選任しているため、やはり誰に責任があるのか判然としません。

こうして考えると、裏金議員たちを起訴することはとても難しいはずなのに、検察はそのことをほとんど認識しないまま、従来と同じような政治資金規正法違反、収支報告書の虚偽記入で捉えようとしました。

こうした方向で捜査を進めると、議員が受け取ったカネを、どこの収支報告書に記載すべきだと考えていたのかを明らかにしなければならなくなります。

秘書や会計責任者に「記載するとしたらどこに記載しましたか」と聞いて、「政党支部です」「資金管理団体です」などと特定する調書を取って、その「事後的に特定させた団体」に帰属する寄付だったことにして政治資金収支報告書虚偽記入の体裁を整えました。

すべての「裏金議員」側に、そのような事後的な処理を例外なく行わせたことで、政党支部や資金管理団体に帰属する寄付が、「単なる不記載」だったということで済まされてしまうことになりました。それが、納税という面で大きな影響を生じさせることになりました。

裏金とは隠していたカネですから、それが明らかになったら税金を払わせなければなりません。「政治資金収支報告書に記載しないでいい」と言われて受け取った裏金ですから、政治家個人に入ったカネだというのが常識的な見方です。

それなら、所得税を払わせるのが筋です。ところが、政党支部や政治資金団体に入ったカネのように訂正させた結果、税金も払わせないで済ませてしまいました。個人所得にならなくなるから課税対象を免れる。そのような処理で済ませたのです。

もし議員個人に入った寄付で、受け取った議員がそのことを認知していたら、もっと処罰が可能な例はあったかもしれません。こうした処理は、今回の検察の大きな誤りだったと思います。

──なぜ検察はおかしな捜査をしたのでしょうか?