CPIに波及したコメ価格の高騰(写真:共同通信社)

CPIに波及したコメ価格の高騰(写真:共同通信社)

(唐鎌 大輔:みずほ銀行チーフマーケット・エコノミスト)

厳しくなってきた日銀の物価判定

6月20日に公表された5月の消費者物価指数(CPI)は、変動の大きい生鮮食品を除く総合(以下コアCPI)が前年同月比+3.7%と、3カ月連続で伸び幅の拡大が見られた。伸び幅としても2023年1月以来、2年4カ月ぶりの大きさで、2%超えは38カ月連続だ。

周知の通り、コメ価格の騰勢が関連費目(外食関係や加工食品など)にも波及した結果である。報道では、身近な品目である「すし」や「おにぎり」の大幅な上昇が特筆されている。

6月17日の日銀政策決定会合後、日銀の植田総裁は会見で、基調的な物価上昇率について「2%をやや下回っている」と従前の発言を繰り返した。ビハインド・ザ・カーブに陥る(≒利上げが遅きに失している)リスクについても、「そういう状況にはない」と明言している。

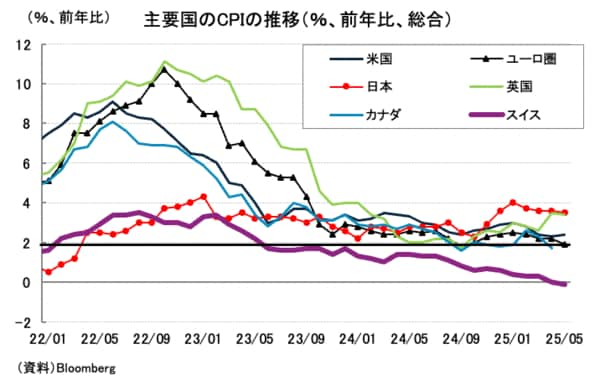

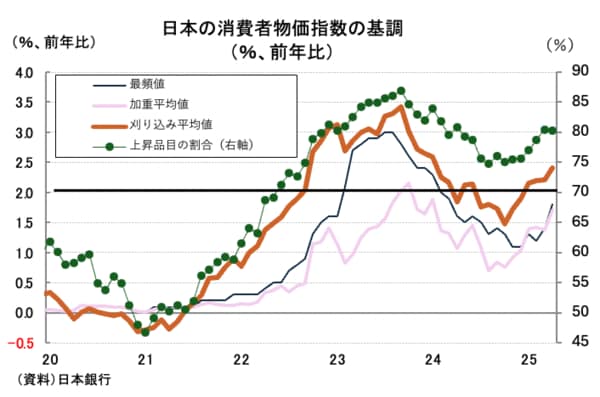

しかし、CPI(ここでは総合)を国際比較した場合、+3.5~+4.0%で推移する日本の状況は欧米対比でも目立って高い(図表①)。また、「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」も、今年に入ってから明確に浮揚している(図表②)。

【図表①】

【図表②】

こうした状況を踏まえ、都議選では物価高対策が争点化した。7月に控える参院選も、恐らく同様の政策議論に支配されるはずである。

また、食料・エネルギーを除くベースであるコアコアCPIは+3.3%であり、一般サービスも外食や家事関連サービスの騰勢を背景に+1.7%と前月(+1.5%)から加速しており、賃金を巻き込んだ一般物価の騰勢はやはり進んでいる。

徐々にではあるが、金融政策の現状維持を貫くにあたって「基調的には2%に達していない」との主張が苦しい状況となりつつあるようにも見える。

さらに、時悪くも中東情勢が悪化の一途をたどっており、これに伴い原油価格も騰勢を強めている。この状況が続けばどうなるかは火を見るよりも明らかだろう。