2012年5月に日本で観測された金環日食(写真:岡沢克郎/アフロ)

2012年5月に日本で観測された金環日食(写真:岡沢克郎/アフロ)

日本全国にはさまざまな供養塔があることをご存知だろうか。動物や虫、メガネやスマホ、届かなかった手紙から、菌類まで。東京・奥多摩では、「日食」を弔うための日食供養塔が見つかった。日食を供養するとはどういう意味なのか? 一風変わった供養の世界をのぞいてみよう。(JBpress編集部)

(鵜飼秀徳 僧侶・ジャーナリスト)

※本稿は『ニッポン珍供養』(鵜飼秀徳著、集英社インターナショナル)より一部抜粋・再編集したものです。

いのちあるすべてを弔う――。

日本人は、不思議な葬送行動をとってきた民族だ。有史以来、ありとあらゆるものを供養してきた。

『涅槃経』はこう説いている。

「草木国土悉皆成仏」。

人間や動物だけではなく、草木や土壌ですら、みな悉く(ことごとく)、仏になる要素を持ち合わせているという意味だ。

だから、人間と同じように供養するのである。

ダム湖に沈んだ村から見つかった「日食供養塔」

多摩川河口からおよそ100キロ上流にある小河内(おごうち)ダムは、東京都の水源の20パーセントを供給する巨大ダムである。

19年の歳月と150億円の総工費、そして工事関係者87人の犠牲を払って1957(昭和32)年に竣工した。

完成からかれこれ70年近くが経過。ダムによってつくられた奥多摩湖は人造湖とはいえ、すでに自然との調和の美をたたえているように思える。鏡のような湖面に周囲の山々が映り込み、その美しさにうっとりとさせられる。

ダムの近くに東京都水道局と奥多摩町の共同施設「奥多摩 水と緑のふれあい館」がある。同館ではダムの歴史や奥多摩の自然を学ぶことができる。

ふれあい館の裏側は遊歩道になっていて、傍らには古い石仏や石碑が20基ほど、きちんと管理された状態で置かれていた。

この石仏群は、今ではダム湖底に沈んでしまっている複数の村にあったものを、移転したものだ。

そのひとつに、珍しい供養塔を見つけた。旧原村の恵日山門覚寺に置かれていた「日食供養塔」である。

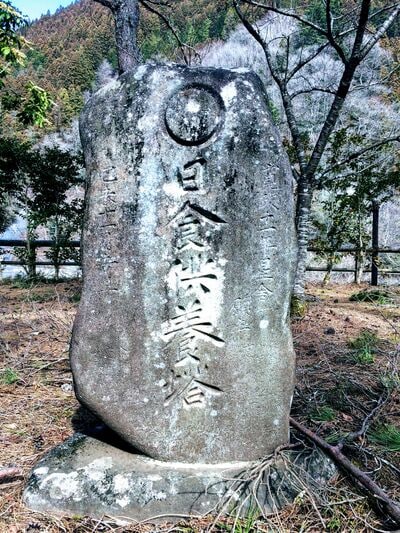

東京都奥多摩町でみつかった日食供養塔(撮影:著者)

東京都奥多摩町でみつかった日食供養塔(撮影:著者)

説明するまでもないが、日食とは太陽が月に隠される天文現象を言う。門覚寺はすでに廃寺になっており、石碑だけが移された。

近年で記憶に新しい日食ショーは2012(平成24)年5月21日、日本の広い範囲で観測された金環日食であろう。ワイドショーなどでも大きく取り上げられ、話題になった。

門覚寺の日食供養塔は、国内では他に類を見ないものだ。高さ118センチのどっしりとした石塚である。

大きく「日食供養塔」と刻まれ、上部に「○(太陽、もしくは金環食のリング)」のマークが描かれている。

しかし、日食を供養する、とはいったいどういうことか。一聞するだけでは、理解不能である。

百歩譲ったとしても、せいぜい「太陽供養」ではなかろうか。

だが、日食供養には、なるほどと膝を打つような意味が込められているのである。