違法風俗店経営の「国立大学准教授」とSTEAM教育の終焉

生成AI以降、法と倫理の分別つかない技術者は有害無益

2025.6.13(金)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

P活女子と薬物パーティ、埼玉の全裸タクシー爆走、国立大教員の違法メンエス副業…最近の日本はちょっとおかしい?

【5月のちょっと気持ち悪いニュース】漂流し始めた日本社会

三田 宏

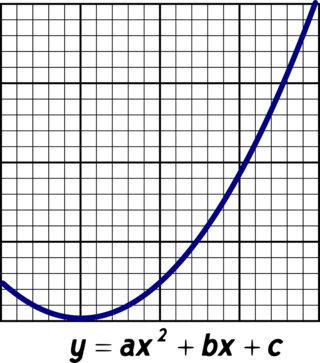

AIが普及したいま、「微分」の初歩は中学校で教えなさい!

子供の興味を引き出す「スケボー」などの応用問題

伊東 乾

AIを活用して俳句を作る、これが「邪道」ではなく「正統」な理由

正岡子規も切望した19世紀最新技術「辞書」の電子化、金子兜太も苦吟した推敲の本質

伊東 乾

大阪万博で大量発生中のユスリカ対策、実は殺虫剤より効果的な小魚

1950年代に八丈小島で奇病「バク」を根絶したそのパワー

伊東 乾

トランプ政権のハーバード攻撃は日本復活の絶好のチャンス、優秀な留学生受け入れ競争に負けるな

「コスモポリタン」だけがチャンスを生かすことができる

伊東 乾

世界の中の日本 バックナンバー

なぜ古代日本では遷都が繰り返されたのに、平安京で終わったのか?古代日本の宮殿と遷都が映し出す権力と政治

関 瑶子

「ヒロシマのタブー」避け、硬直化し定型化した語りで「核兵器なき世界」を実現できるのか

宮崎 園子

2026年、重要性増す社会的情動スキルとステージマネジャー猪狩光弘の凄技

伊東 乾

AIのお試し期間は2025年で終了、2026年に顕在化する5つのトレンドとAIで稼ぐ企業・コストになる企業を分ける差

小林 啓倫

子供の能力を伸ばす「非認知能力」教育の誤解と正解

伊東 乾

反ムスリム土葬墓論はなぜ間違っているのか?そもそも神道は土葬が前提、土葬が公衆衛生上良くないという論法も乱暴

鵜飼 秀徳