国家公務員の合同初任研修の開講式であいさつする石破首相=4月3日(写真:共同通信社)

国家公務員の合同初任研修の開講式であいさつする石破首相=4月3日(写真:共同通信社)

(河田 皓史:みずほリサーチ&テクノロジーズ チーフアジア経済エコノミスト)

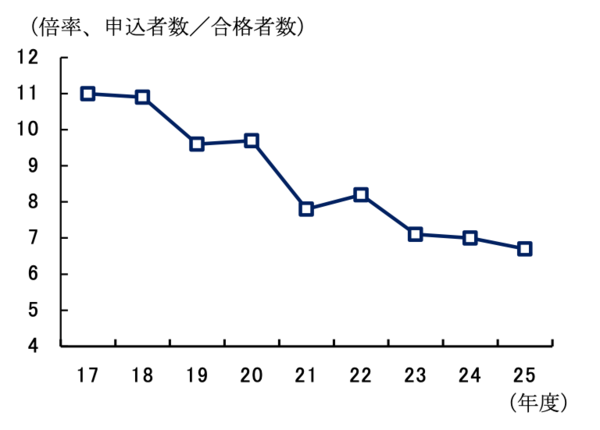

5月30日、国家公務員総合職(いわゆるキャリア官僚)の春採用試験の合格者が発表された。合格人数は1793人と前年(1953人)から1割弱減少したが、出願者数が約1.20万人と前年(約1.36万人)から1割以上減少したため、採用倍率は6.7倍と過去最低を更新した(図表1)。就職先としてのキャリア官僚の人気低迷が指摘されて久しいが、今年もそうした傾向に変わりはなかったということになる。

図表1:キャリア官僚の採用倍率

(出所:人事院)

(出所:人事院)

また、最終合格者のうち東大出身の人数は171人と、こちらも減少トレンドに歯止めがかかっていない(10年ほど前は400人を超えていた)。依然として最大勢力ではあるものの、かつてのような圧倒的な「東大閥」ではなくなっている。

かくいう筆者も東大(経済学部)出身だが、筆者の在学中(2006~10年)は、キャリア官僚は東大生にとって魅力的な進路の1つだったと思う。実際、官僚になった同級生は相対的に優秀な人物が多いと思うし、当時の東大経済学部生の中では、外資系金融や外資系コンサルなどと並んで、「就活勝ち組」とのイメージがまだあった。

ましてや筆者よりも上の世代の東大生にとっては、キャリア官僚は「王道中の王道」の進路であったようだが、現在は「たくさんある選択肢の1つ」程度にランクダウンしている模様である。

代わりに人気が高まっているのは外資系を中心とするコンサルティングファームであり、昔の東大生が好んでいたような伝統的大企業(銀行、商社など)が受け皿になっているわけではないようだ(東大生の就職先の詳細は東京大学新聞社の特集記事を参照されたい)。

データがないので詳細は不明だが、スタートアップに就職する東大生が増えているということも、話としてはよく耳にする。新卒就職ではないが、筆者の周りでもスタートアップに転職する東大出身者が増えている印象は確かにある。

キャリア官僚の人気低迷(特に東大生からの人気低迷)はこれまでもずっと指摘されてきた「古くて新しい問題」である。かつてのように優秀な人材が公的セクターに過度に集中するのも問題だが、かといって公的セクターから優秀な人材が払底するのもまた問題である。

目下人々の関心を集めている対米関税交渉も、交渉責任者は大臣(政治家)であるにせよ、交渉に向けた情報収集や各種の案を作成するのは官僚の仕事である。採用競争力の低下を背景に官僚の質が低下すれば、情報収集機能や立案機能の低下を通じて、こうした国際交渉の際に不利になる可能性を否定できない。