郡上八幡城 撮影/西股 総生(以下同)

郡上八幡城 撮影/西股 総生(以下同)

(歴史ライター:西股 総生)

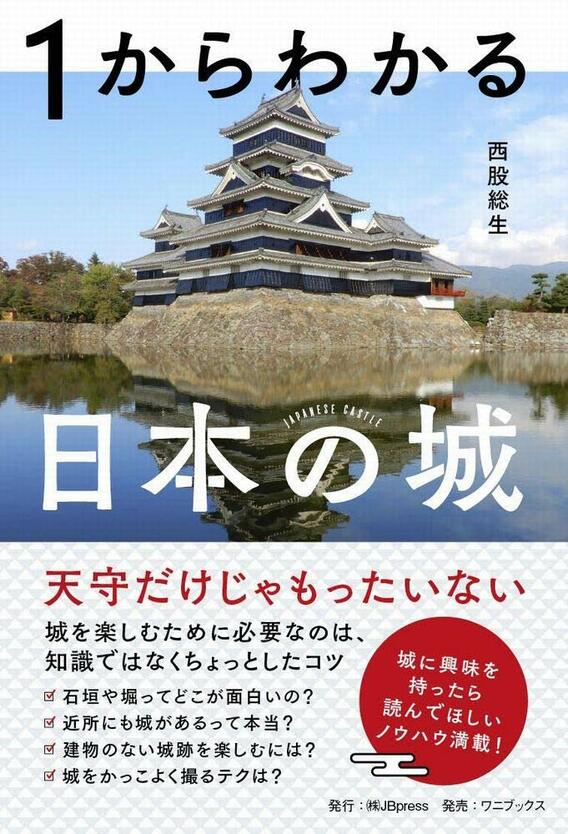

はじめて城に興味を持った人のために城の面白さや、城歩きの楽しさがわかる書籍『1からわかる日本の城』の著者である西股総生さん。JBpressでは名城の歩き方や知られざる城の魅力はもちろん、城の撮影方法や、江戸城を中心とした幕藩体制の基本原理など、歴史にまつわる興味深い話を公開しています。今回は岐阜県の郡上八幡城にまつわるエピソードを紹介します。

天下分け目の合戦で取り返す

郡上八幡へ行く第3セクターの長良川鉄道は、国鉄時代には越美(えつみ)南線と呼ばれていた。「越美」とは越前―美濃の意味で、美濃太田から郡上八幡・美濃白鳥をへて北濃まで。南線があるからには北線もあるわけで、こちらは福井から越前大野をへて九頭竜湖で止まっている。越前―美濃を結ぶべく計画されたものの、国境の剣山を前にたゆたっているうちに、遂に結ばれることなく終わってしまった路線なのだ。

鉄路をめぐるこうした経緯はまた、郡上八幡が交通の要衝であったことを示している。ここは越前から美濃へ抜けてくる街道の通過点であり、それどころか飛騨高山からの街道や、越中から白川郷を通ってくる街道もが、この地を通っている。

山上の復興天守から眺める郡上八幡の城下。写真左手に進むと飛騨高山に、右手は越前・越中に通じている

山上の復興天守から眺める郡上八幡の城下。写真左手に進むと飛騨高山に、右手は越前・越中に通じている

だから郡上八幡は、全国規模で見るなら山間の田舎町にすぎないが、「美濃を中心とした戦略」を考える上では、なかなかに急所の位置を占める。たとえば、美濃を本拠に勢力を拡大するとか、美濃のどこかで天下分け目の合戦が起きそうな時だ。実際この地では、関ヶ原合戦に先立って、ちょっとした局地戦が起きているのである。

郡上八幡城では関ヶ原合戦に付随して攻防戦が起きていた

郡上八幡城では関ヶ原合戦に付随して攻防戦が起きていた

戦国時代このあたりを治めていた遠藤慶隆という国衆は、織田信長・羽柴秀吉に従って勢力を保ったが、後に秀吉に敵対したと見なされて、他所に飛ばされてしまう。替わって封じられたのが、稲葉貞通(稲葉一鉄の息子)という人だ。

ただし、稲葉氏の石高は4万石ほどだから動員兵力はあまり大きくない。そこで稲葉貞通は、山麓から130メートルほどの比高をもつ山上に、天守を擁する石垣造りの城を築くこととなった。現在見る郡上八幡城は、ほぼこの時に整えられたようだ。

城内には古式な野面積の石垣が残る

城内には古式な野面積の石垣が残る

ところが、慶長5年(1600)の天下分け目の戦いが起きるに際して、稲葉貞通が西軍側に属していたことから、遠藤慶隆が兵を起こして攻め寄せた。東軍に味方するという体で、敗者復活を目論んだのである。そうして、飛騨増島城主の金森可重(よししげ)の援軍を得て稲葉軍を追い落とし、関ヶ原における東軍の側面を援護した功によって、郡上八幡城主に返り咲いたのである。

そんな歴史に思いを馳せながら、城を歩く。山間部の要衝を小兵力で維持しなければならない山城だから、城域はコンパクトにまとめ、本丸に向かう通路も効果的に屈曲させて、カッチリ守れるようになっている。石垣は後世に補修された箇所もあるが、全体に古風な野面積みを残している。

本丸周辺の通路は複雑に配されて屈曲を繰り返す

本丸周辺の通路は複雑に配されて屈曲を繰り返す

現在、本丸に建っている4重天守は、昭和8年(1933)に木造で「復興」されたもので、大垣城を模したデザインだ。稲葉貞通の築城は天正16年(1588)だから、大垣城天守のような層塔型ではなく望楼型だったはずで、その意味ではミスマッチである。

木造の端正な復興天守は大垣城を模しており史実とは関係がない

木造の端正な復興天守は大垣城を模しており史実とは関係がない

にもかかわらず、この天守がデザイン的に破綻していないのは、天守台を余しながら(つまり天守台を壊すことなく無視して)建ててあるからだ。おかげで、史実に背いているにもかかわらず、なかなかに写真映えがする。

天守の背面に回ると天守台が余っているのがわかる。正面と背面に出入り口を持つ複雑な形態の天守だったようだ

天守の背面に回ると天守台が余っているのがわかる。正面と背面に出入り口を持つ複雑な形態の天守だったようだ

ところで、この城にはもう二つばかり、興味深いネタがある。一つは、山内一豊の妻(千代夫人)が当地の出という説があること(定説ではない)。もう一つは、宝暦4年(1754)に起こった郡上一揆という事件である。

山麓の御殿跡にお約束のポーズで立つ山内一豊と妻(千代)の像

山麓の御殿跡にお約束のポーズで立つ山内一豊と妻(千代)の像

遠藤氏が5代で絶えた後、井上氏2代をへて金森氏が封じられるが、金森氏は悪化した財政を立て直すために重税を課し、大規模な一揆を引き起こしてしまう。しかも、幕閣の一部が対応を誤ったために騒動が大きくなったことが露見し、老中・若年寄が何人も罷免された。このとき、将軍(9代家重)の命を受けて事件の調査に当たったのが、御用取次を務めていた田沼意次で、彼はこの事件をきっかけに異例の出世を遂げてゆくことになる。

新緑爽やかな郡上八幡は水が美味しく、地酒も川魚もはなはだ美味であった

新緑爽やかな郡上八幡は水が美味しく、地酒も川魚もはなはだ美味であった