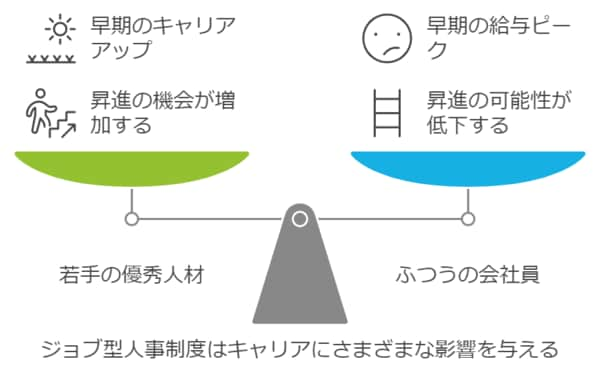

(1)管理職への昇進確率が低くなる

かつて管理職登用の選抜は、第一選抜を「平成22年卒」から5%、第二選抜を「平成20~21年卒」から10%、第三選抜を「平成20年卒 以前の者」から15%というような、年次管理に基づいて行っていた企業が少なくない。新卒採用から定年退職に向けて、同期入社者間の競争を前提とした昇進・昇格人事のサイクルを回していくには、よくできた仕組みと言える。

一方、ジョブ型の本質は、「適所適材」の配置だ。そこに年次管理の考え方はなく、各々のポジションに対して、年次などの属性によらず、職務要件への合致度に従って人材を配置していく。

この適所適材を徹底するとどうなるか。

第三選抜の人材よりも第二選抜、さらには第一選抜の人材のほうが管理職の適性が高く、かつ、年次などを気にしなくてもよいなら、企業としては、管理職の空きポジションに対して、毎年、各年次の第一選抜クラスの人材を優先して登用することが合理的だ。第一選抜人材は年次の順番待ちをする必要がないので、昇進が早くなる。そして、第一選抜人材でポジションが埋まらなければ、各年次の第二選抜人材から登用していくことになる。

これまでであれば、第三選抜人材にも管理職登用の順番が回ってきたかもしれないが、ジョブ型では、その機会は、若手の第一選抜人材、第二選抜人材のものになる。冒頭の例でいえば、年次管理では3割だった管理職登用確率が、半分程度になっても不思議ではない。