世界で英語を話す人のうち、ネイティブスピーカーは4分の1に過ぎない(写真:aijiro/shutterstock)

世界で英語を話す人のうち、ネイティブスピーカーは4分の1に過ぎない(写真:aijiro/shutterstock)

英語は「世界の共通語だから重要だ」とよく言われる。実際、日本でも小学校から英語教育が始まっている。では、「世界の共通語」とは、具体的にどういうことなのだろうか。 そもそも、英語を共通語としてうまく使うには、どんな学び方があるのか。学校で習った英語を、もっと気軽に活かせる方法はあるのか。 英語を話す世界中の人々は、どのように英語を学び、使っているのか──。

こうした疑問に答えるのが、ELF(共通語としての英語:English as a Lingua Franca=エルフ)という考え方である。これは、ヨーロッパで生まれた社会言語学の視点から、英語を「暗記するもの」ではなく「使うもの」として捉え直すアプローチだ。

社会言語学者として大学で教える瀧野みゆき氏は、このELF発想の英語の学び方を提案している。従来の「正しさ」へのこだわりから解放され、「英語をすぐに使う」ための道を拓く具体的な学習法とは。

※瀧野みゆき氏の著書『使うための英語 ELF(世界の共通語)として学ぶ』を一部抜粋・編集しました。

ELF(Englishas a Lingua Franca =エルフ)とは

なぜ英語が世界の共通語と呼ばれるのか、その理由を考えてみよう。世界で一番話す人が多い言葉だからだろうか。

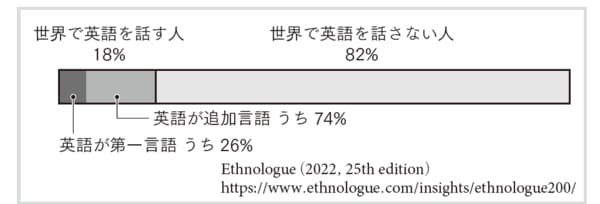

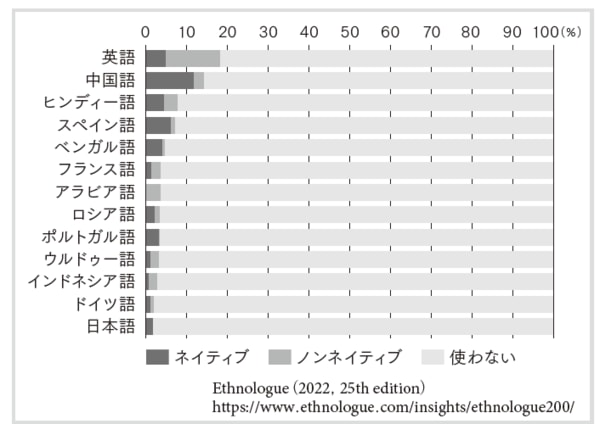

確かに、以下の図に示すように英語を話せる人はどの言語よりも多い。中国語話者より3億人多く、日本語話者の約12倍になる。しかし、英語には他の言語と大きく違う特徴がある。それは、英語を母語とするネイティブスピーカーが、世界で英語を話す人全体のほんの4分の1に過ぎず、残りの4分の3はノンネイティブということだ。

世界中で英語を使っている人たちの圧倒的多数は、私たち日本人の多くのように、別の母語をまず使えるようになったあとで英語を学んでいるのである。

実際、今や世界のあちらこちらで、ノンネイティブ同士が英語でコミュニケーションをしている。

たとえば、ヨーロッパのある空港で、日本人と中国人と韓国人が偶然出会ったとする。この3人の母語には共通点が多いが、全員が日本語、中国語、韓国語のどれかを話せる可能性は低い。

一方、この3国では英語は学校教育の主要教科だから、3人はなんらかのレベルで英語を使えるだろう。こうして、異なる母語を持つ人々が、英語を「共通語」として使って、日常的にコミュニケーションをしている。

この「共通語の役割を果たす英語」を社会言語学では、ELF(エルフ)、つまりEnglish as a Lingua Francaと呼び、研究が進んできた。そして、このELFは、学術用語の枠を越え、英語の学び方そのものを根本的に変える考え方として世界で広がっている。