太宰府天満宮 御本殿と飛梅 写真/grandspy_Images/イメージマート

太宰府天満宮 御本殿と飛梅 写真/grandspy_Images/イメージマート

(吉田さらさ・ライター)

道真の廟である太宰府天満宮

2月、受験シーズンもたけなわだ。合格祈願の神社仏閣といえば「天満宮」が定番である。「天満神社」、「天神社」という呼び名もあるが、いずれも天神さんという同じ神を祀っている。今回は、それら天神さんを祀る神社の総本宮に当たる太宰府天満宮をご紹介しよう。

天神さんとは、平安時代の実在の人物、菅原道真のことだ。この人は学問に優れた秀才で数々の試験に合格し、宮廷に重用された。しかしその才能と出世の早さを嫉まれて無実の罪を着せられ失脚。都を遠く離れた太宰府に左遷され、その地で非業の死を遂げた。

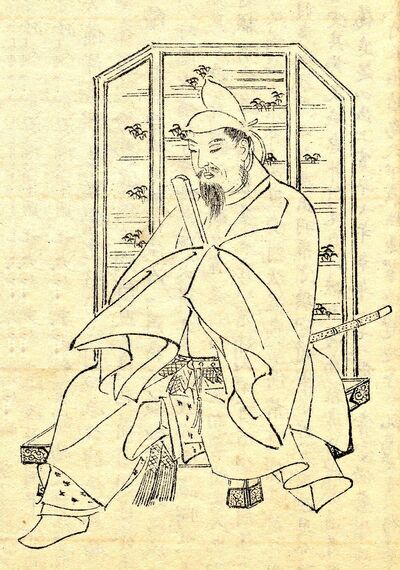

菅原道真像

菅原道真像

その後、御所の清涼殿に雷が落ちて多くの人が死傷するなど都に災いが相次ぎ、貴族たちは「これは自分たちが陥れた道真の怨霊の仕業に違いない」と震え上がった。その道真の霊を慰め、怨念を鎮めるために神として祀ったのが京都の北野天満宮だ。では太宰府天満宮とは何なのかというと、道真の廟である。廟とは亡くなった人の霊を祀る建物のことで、広くは墓所という意味も含んでいる。

道真は901年に太宰府に流され、2年後に59歳で亡くなった。遺言によって太宰府に埋葬されることになり、ご遺体を牛車に乗せて葬列を進めていると、ある場所で牛が伏して動かなくなった。これを道真の意志とみなし、重臣たちはその場所にご遺体を埋葬した。やがてそこに社殿が造営され、神社となった。現在はその場所に本殿が建っており、全国でも唯一の「菅聖庿(かんせいびょう)」と呼ばれ、全国の天満宮の総本宮となっている。

都に災いをもたらす怨霊として恐れられた道真が、いかにして天神さまという庶民にも拝まれる神になったのか。その経緯はなかなか興味深い。

道真は没後すぐ天満大自在天神という神格で祀られた。その後清涼殿落雷事件が起き、道真の怨霊は雷神と同一視されるようになった。京都の北野には火雷神という地主神が祀られていたため、朝廷はそこに北野天満宮を建てて道真の怨霊を鎮めようとしたのである。

この時代には、何らかの恨みを持ったまま亡くなった人物の霊を神として手厚く祀ることによって祟りを逃れ、平安がもたらされるとする考え方があった。深い怨念が持つ強い負のパワーが、祀ることによってプラスに転じるのだ。これを「御霊信仰」といい、道真の神格化はその典型例である。

かくして天神さんこと菅原道真は、さまざまなご利益をもたらしてくれるよい神様として広く親しまれるようになった。本来の性質をそのまま反映して「学問の神」、「正直の神」、「冤罪を晴らす神」、学問のみならず和歌などにも優れていたことから「芸事の神」、怨霊から転じて幸をもたらすようになったことから「厄除けの神」。雷神と同一視されたことから恵みの雨をもたらしてくれる「農耕の神」など、ご利益は実に幅広い。

北野天満宮や大宰府天満宮は全国に勧進され、日本の津々浦々まで「天神さんを祀る社」が建てられた。北野天満宮と太宰府天満宮は前記のように成立のいきさつが違うので、それぞれが「総本社」、「総本宮」と称し、どちらも天神信仰発祥の地とされている。