久米宏氏の話術と「ゆっくり解説」の違いは「ゆらぎ」!

久米宏氏の話術と「ゆっくり解説」の違いは「ゆらぎ」!

少し前のことでした。選挙に出馬経験があるらしい人が、こんな趣旨のツイートをしているのを目にしました。

「候補者は初日から喉を枯らして演説、声が出なくなってしまう。でもこれからは、自分の声をAIに記憶させて喋らせれば、喉を枯らさなくてもすむ。さて、次世代を最初に征するのは誰か?」

こういった内容でしたが、「これでは何回出馬しても落選確実」と、専門の観点から微笑ましく観察させてもらいました。

現在のAIが合成する音声は、ヒトの記憶に残りにくいのです。

AIで執拗に名前を連呼しても、ちっとも聴き手の印象に残らなかったら、選挙戦を制するのは難しいでしょう。

今回はそのメカニズムを、東京大学教養学部の1、2年生に講義するのと同じ水準で解説してみましょう。

なぜ久米宏の話術は記憶に残るのか?

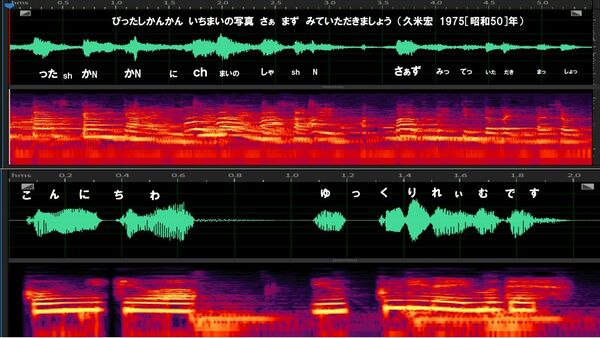

分かりやすい例として、すでに50年近く前のテレビですが、昭和のヒット番組「ぴったし カン・カン」(TBS系列、1975-1986)と、典型的な合成音声の例としてアスキーアート動画「ゆっくりしていってね」冒頭の決まり文句を比較してみましょう。

久米宏氏(1944-)は独特の話術、話法で人気を博すようになった個性派アナウンサーの走りと言えるでしょう。

戦後のラジオやテレビでは個性的なパーソナリティが人気を博すようになり、NHK出身からフリーとなった木島則夫氏(1925-1990)などワイドショーブームの先駆けとなりましたが、しゃべりはあくまで正調のアナウンサー話術。

これに対して小沢昭一(1929-2012)、永六輔(1933-2016)など、俳優や放送作家側から個性的なキャラクターが活躍するようになりますが、局アナはあくまで「正調」。

ここで正調とは、すべての音素、シラブルを淀みなく発音し一定のリズムで話す、NHKニュースのアナウンサーのような喋りと思ってください。同語反復的な説明ですが、皆さん一度は耳にされたことがあるでしょう。

ちなみに小沢昭一さんは正調で話されると、ものすごくきちんとしたアナウンサー喋りもこなされた。

個性派といえばタツノコプロのテレビギャグ・アニメーション「ハクション大魔王」で主役の大魔王を演じた大平透さん(1929-2016)なども、アナウンサーの仕事は堂々たる正調でした。

これに対して「久米宏」氏ら全学連世代以降には、局アナでありながら自分独自の話術で一世を風靡する一種革命的な「新人類」が登場します。

久米氏以下、古館伊知郎(1954- テレビ朝日出身) 福澤朗(1963- 日本テレビ出身)・・・と、オーソドックスと独自、複数の話法と滑舌を両立する才能が世に出るわけです。

改めて見直せば久米氏が80歳、古館氏70歳、福澤氏は60歳で還暦・・・ と、現代の視聴者にはこうした「個性的な話術」のアナウンサーが当たり前になって久しいことが、改めて分かります。