写真:Rodrigo Reyes Marin/アフロ

写真:Rodrigo Reyes Marin/アフロ

(勢古 浩爾:評論家、エッセイスト)

東京五輪の開会式は貧相で、寒々しいものに見えた。歌舞伎とジャズピアノの「コラボ」も唐突で、感想を言うのにも困るものだった。しかし、よかったことがひとつある。横綱白鵬に土俵入りをさせなかったことである。

白鵬は東京五輪が決まってから、勝手に開会式での土俵入りを狙っていた。それほどの大物、と思っていたらしい。「目標は5年後の東京五輪です。父親がレスリングで先の東京五輪に出場しているので、私は開会式での土俵入りをしたいと思っているんですよ」(「白鵬 日本国籍取得で父子鷹の夢、東京五輪で開会式の土俵入りを」女性自身、2019/11/26、https://jisin.jp/sport/1771210/)

あんたの私的な願望など知ったことか、といいたいところだが、当人はそうは思っていないようである。1998年の長野冬季五輪の開会式では、当時の横綱・曙が土俵入りを披露した。それを見て、オレもあれをやりたいと思ったのか。コロナ禍で1年延期になったからよかったものの、それがなかったら、あの杜撰でなにも考えていない五輪組織委員会は「いいんじゃないの」と決めていたかもしれない。危ないところだった。いまや相撲が日本の国技といえるかどうか怪しくなっているのに、白鵬のちんけな土俵入りなど冗談じゃないのである。

朝青龍のころから相撲への関心が薄れた

わたしが子どものころ(昭和20年代後半、大分県竹田市)、相撲は大人気だった。野球のブームはまだまだだった。わたしはどういうわけか、徳之島出身の朝潮太郎(3代)のファンだった。顔がでかく普通の人間の2倍はあり、眉毛ともみあげが太く、身長189センチの巨漢だった。その割に相撲は小さく、両脇をしめてハズで押す、鳥追い戦法を得意とした。ウィキペディアで写真を見ると、すごい顔で笑っております。いまとなっては、子どものわたしがこの朝潮のどこに魅かれたのか理解に苦しむ。

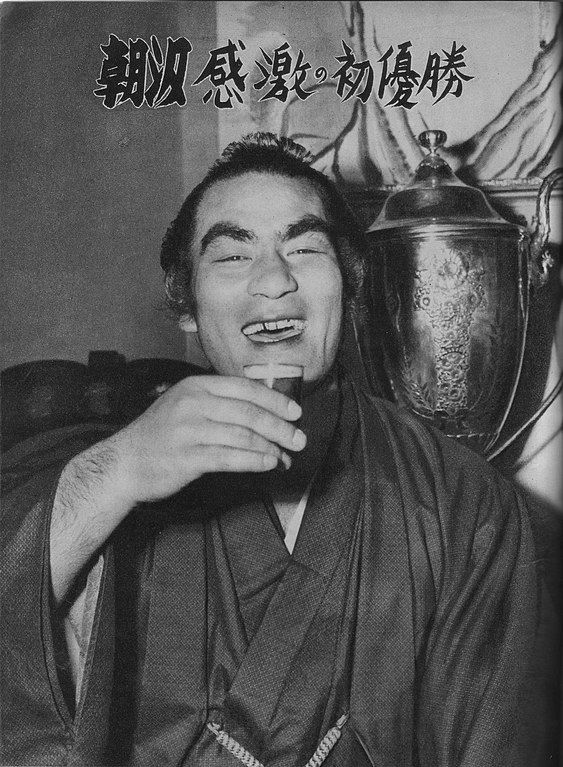

1956年春場所優勝で祝杯を挙げる朝汐太郎 『相撲』1956年5月号(夏場所相撲号)、ベースボール・マガジン社、1956年、p.43

1956年春場所優勝で祝杯を挙げる朝汐太郎 『相撲』1956年5月号(夏場所相撲号)、ベースボール・マガジン社、1956年、p.43当時は個性的な力士がたくさんいた。褐色の弾丸房錦、潜航艇岩風、内掛けの名手琴ヶ濱、独特の仕切りで人気だったのっぽの鳴門海、巨漢の大起(おおだち)、汚いブツブツ尻の松登、その他、鶴ヶ嶺、安念山や成山といった力士がいて、子どもたちは幕内のほとんどの力士の名前を憶えていた。当然、相撲内容もおもしろく、技もうっちゃり、網打ち、肩透かし、蹴たぐり、内掛け・外掛け、内無双・外無双と多彩だった。