法学では相手は一番嫌なところをついてくる

棋士と法学者に共通する思考法

2021.4.6(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

日本の使命は、対中国のために米露を組ませること

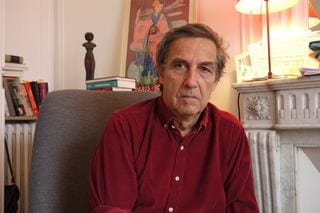

「現代最高の知性」エマニュエル・トッドが本誌に放つ大胆提言

長野 光

ボルトンが本誌に語る「トランプ政権で起きたこと」

準備ナシ、戦略ナシ、目的もナシ、トランプの耐えがたき軽薄さ

長野 光

蔓延するリベラルな個人主義は逆に個人を脆弱にする

エマニュエル・トッドが本誌に語る「強い個人は強い集団に存在」

長野 光

観光焼け野原から復活を目指す京都で起きていること

観光客99.9%減が生み出した観光地と観光客の新しい関係

鈴木 皓子

「国道16号線」でこれだけ熱く語れるのはなぜか?

日本の文明、文化、産業を形作った国道16号線と歴史の一考察

竹添 千尋

本日の新着

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く

【オウルズレポート】ベネズエラ軍事作戦と対日輸出規制で幕を開けた2026年、企業はどう備えればいいのか

菅原 淳一

AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影

生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に

小久保 重信

韓国の一大社会問題へ発展した「注射おばさん」と「点滴おばさん」事件

医師免許を持たず規制薬物を芸能人に日常的投与か

アン・ヨンヒ

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか

【生成AI事件簿】変わるゲームのルール、日本が乗り越えなければならない5つの壁と、日本が取るべき3つの戦略

小林 啓倫

日本再生 バックナンバー

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか

小林 啓倫

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

若月 澪子

いまさら?軍民両用物資の対日輸出規制、何が該当するかは中国当局が判断、品目リストの明示なく超絶イライラ

山本 一郎

「墓じまい」と「家じまい」に踏み切った徳川慶喜家、歴史上の著名人の墓が墓じまいされるのはなぜか?

鵜飼 秀徳

「地震リスクが世界一大きい」とされる浜岡原発のデータ不正、危険な原発を「安全」にすり替える悪質な体質

添田 孝史

気象庁・元地震火山部長が東電裁判の裁判官に憤慨、「科学に向き合わないその態度はまるでガリレオ裁判の裁判官」

添田 孝史