2月22日、ミャンマー第2の都市・マンダレーではスー・チー氏の開放を訴える大規模な抗議デモが繰り広げられた(写真:AP/アフロ)

2月22日、ミャンマー第2の都市・マンダレーではスー・チー氏の開放を訴える大規模な抗議デモが繰り広げられた(写真:AP/アフロ)

(作家・ジャーナリスト:青沼 陽一郎)

ミャンマーの軍事クーデターから3週間が過ぎた。抗議デモは国内各地で連日続く。そこへ治安部隊が発砲して、死亡者も出ている。同国の事実上のトップであるアウン・サン・スー・チー国家顧問は、2月1日のクーデター勃発と同時に拘束されたままで、事態の先行きは見通せない。かつての軍事政権がスー・チー氏の長年にわたる拘束を解き、民主化へ移行したのは10年前のことだ。そこへ再び後退するのか。混沌とするミャンマー。

そのミャンマーはかつてビルマと呼ばれていた。その時代には、日本と切っても切れない所縁(ゆかり)がある。

おそらく、多くの日本人に浮かぶのが『ビルマの竪琴』という竹山道雄の小説だろう。戦後間もない時期に発表され、市川崑監督によって二度も映画化されている。終戦を迎えたにもかかわらず、自らの意思で日本への復員を拒んだ水島上等兵の物語だ。

ビルマは英軍との戦いの最前線だった。インパール作戦の主戦場となったのも、この土地だ。

だが、『ビルマの竪琴』は想像の物語である。東京大学の教授だった竹山は、戦地にも行っていない。たまたま短い新聞記事が眼に入って思い付いた話だという。

とは言え、まったくの嘘でもない。なぜなら、私は終戦後も復員を拒み、ビルマに留まった日本兵を知っているからだ。その子どもと会っているからだ。

東京で出会ったビルマ残留日本兵の息子

「お父さんが全て話して聞かせてくれた。子どもの頃から。繰り返し、繰り返し、戦争のことを・・・」

残留日本兵の息子は私にそう語って、父親の話を聞かせてくれた。もう10年以上も昔、戦後60年にあたる夏のことになる。東京・勝ちどきでのことだった。

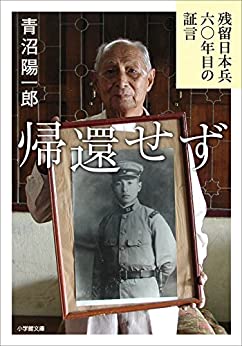

現地の女性との間に生まれた彼は、父親が日本へ行け、と言ったという。もう、その父親も鬼籍に入っていたが、終戦からずっとビルマで生き抜いた残留日本兵は彼の父親ばかりではなかった。その詳細は拙著『帰還せず 残留日本兵六〇年目の証言』(小学館)に譲るとして、ここでは彼の父親のあらましだけを追ってみる。