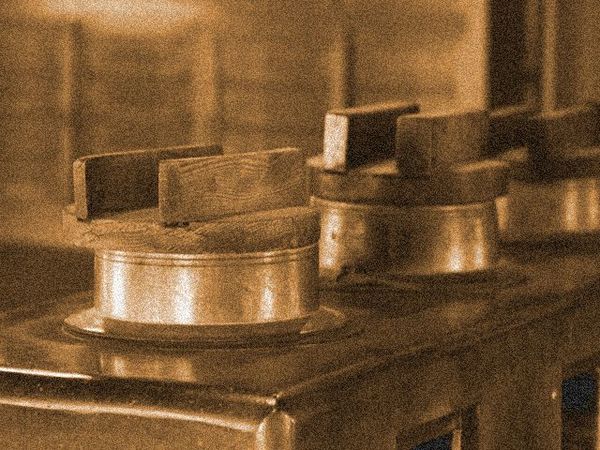

大正期から昭和初期、工場などの集団の場で「共同炊事」が行われるようになった。

大正期から昭和初期、工場などの集団の場で「共同炊事」が行われるようになった。

「人びとが寄り集まって食べること」には、どんな意味があるのだろうか。

ただ「食べる」のでなく「寄り集まって食べる」。そこには、栄養を摂ること以外の意味がきっとあるはずだ。だがその前に、そもそも家族でもない人びとが「食堂」などの共空間に寄り集まって「食べる」という行為は、どう移ろっていったのか。その萌芽や発展の道筋を追っていけば、「寄り集まって食べる」ことの意味を得られるのではないだろうか。

こうした興味に、独特の表現を使って応える本が2018年6月に出た。日本の近代における「胃袋の集団化」は、人びとに「栄養」だけでなく「自律」や「連帯」をも、もたらしたのだという。

大正・昭和初期に都市生活を送った人びとが、どのように「胃袋」を満たし、何を得ていたのか、この本から読み解きたい。

「人びと」の日常的な食を詳らかに

湯澤規子(ゆざわ・のりこ)著『胃袋の近代 食と人びとの日常史』(名古屋大学出版会刊)は、「『人びと』と『食』をめぐる問題を中軸に据え、『胃袋』を通して日本の近代がどのような時代であったのかを明らかにすることを目的」に書かれた本だ。著者は1974年生まれの博士(文学)で、現在は筑波大学で准教授を務める。本の骨格は、大学で、歴史学、地理学、社会学、経済学の各分野の学生たちと議論することによって形づくられたという。

著者の意識は、「人びと」の「日々食べる」という行為に向けられる。たいていの食の歴史の記述では、事始めや出来事が紹介されるものだ。本書にも、食をめぐる新たな仕組みの導入といった起こりは述べられる。だが著者は、「人びと」や「大衆」と括られる多数者たちが、日常的にどんな食事をしていたのかを詳らかにすることに、むしろ力を入れている。副題の「日常史」に、当たり前の身体感覚を手離さず歴史を描くことの意味を込めている。