ドライアイ研究の立役者となったスマホアプリ

医師と患者を遠隔でつなぐデバイス開発を探求する若き眼科医

2017.12.20(水)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

おもちゃ開発の遊び心がリハビリ機器で大活躍

体の動きを立体的に計測するセンサー技術で、医療分野に挑むベンチャー

柏野 裕美

幼児期の障がいを克服せよ! 立ち上がった中小企業

半導体装置メーカーが“おもちゃ”のような歩行補助機器を開発

柏野 裕美

建築会社社長だから考案できた画期的医療器具

理学療法士のつぶやきから着想、パーキンソン病「すくみ足」大幅改善

柏野 裕美

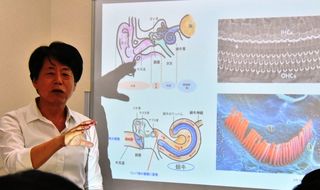

お年寄りに朗報、聞きたい音が聞こえる骨伝導補聴具

今までの10万倍もの情報が得られる新製品を開発した日本の中小企業

柏野 裕美

ゴールボールで日本女子金メダル、男子も銅メダル

観客がつける補聴器は脳で聴く最先端製品、日本の中小企業が開発

柏野 裕美

本日の新着

AIとの「協働」が突きつける新たなジレンマ―ハーバード大が描く「サイバネティック・チームメイト」の光と影

生産性向上も「多様性の喪失」と「育成の空洞化」が壁に

小久保 重信

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか

【生成AI事件簿】変わるゲームのルール、日本が乗り越えなければならない5つの壁と、日本が取るべき3つの戦略

小林 啓倫

韓国の一大社会問題へ発展した「注射おばさん」と「点滴おばさん」事件

医師免許を持たず規制薬物を芸能人に日常的投与か

アン・ヨンヒ

解散総選挙を材料視した円安・金利上昇トレードは限定的、さらなるインフレを前に解散を目論む高市政権をどう読むか

【唐鎌大輔の為替から見る日本】中国輸出規制に加えて日銀の利上げ頓挫があれば年後半はインフレ加速は必至

唐鎌 大輔

日本の中小企業 バックナンバー

和菓子店を継いだ工場長に突如訪れた試練、長年一緒に働いた仲間は次々と離職…親族外への事業承継、成否分けるカギ

日本政策金融公庫総合研究所

なぜ米穀店が地元の人気カレー店を継ぐことになったのか?親族外への事業承継で受け継がれる、中小企業の想いと価値

日本政策金融公庫総合研究所

“脱東京”で年商4倍を実現、福井に移転した中小企業はなぜ多角化に成功したのか?地方移転の成否を分けるポイント

日本政策金融公庫総合研究所

和歌山生まれの「アナウンサードローン」、開発したのは東京からの移転企業だった…じわり広がる企業の“脱首都圏”

日本政策金融公庫総合研究所

岩手最古の酒蔵を生まれ変わらせたのは27歳・Uターン・日本酒初心者の女性だった

岸 美雪

「とりあえず殺虫剤」とは一線、虫の声を聴く男が挑む、生き物との共存ビジネス―長崎発、害虫駆除の新たな哲学―

栗下 直也