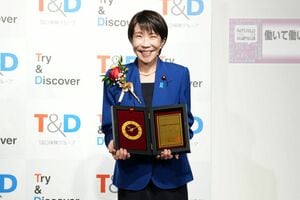

授業だけでなく、大学生活までも受け身な姿勢に・・・? (写真はイメージ)

授業だけでなく、大学生活までも受け身な姿勢に・・・? (写真はイメージ)

連載の前々回(「想像のはるか上を行く大学『大衆化』のインパクト」 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/46996)および前回(「ガラパゴス?日本独自の道をたどった大学『大衆化』」 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/47232)の寄稿では、2000年代に入って以降、日本の大学がおしなべて「大衆化」の衝撃に見舞われ、さまざまな困難や教育的対応に苦慮する事態に直面したこと、しかも、その際の大学の「大衆化」のあり方は、きわめて特殊日本的な構造を形成したがゆえに、日本の大学教育の困難を増幅したことについて述べた。

そうした事態への対応として登場したのが、他ならぬ「初年次教育」である。今回は、この初年次教育の実態が、どうなっているのか、それが、期待された通りの教育的な効果を上げているのかどうかに迫ってみたい。

初年次教育の「憂鬱」

実は、前回の寄稿の末尾には、現在の初年次教育の実態に関して、以下のような「予告」を書いておいた。

日本の大学の多くは、大変な努力を重ねている。その結果として、一定の「成果」を上げている事例も少なくない。しかし、それらは、比喩的に表現すれば、“治癒的・回復的”な成果であって、学生の実態と大学教育(教育課程)との「構造」的ギャップを解消させるものにはなっていない可能性が強い。

実施しないでいいわけではない。実施すれば実施しただけの「成果」はある。しかし、そこには構造的な「限界」も見えている。これを、初年次教育の「憂鬱」と呼ばずして何と呼ぶべきだろうか。

この見立てを修正するつもりは、今でもない。

では、初年次教育の「憂鬱」は、どこから来ているのか。ここでは、2点に注目してみたい。この後、すぐに述べていくが、1つは、初年次教育のニーズが常に増殖していくこと。もう1つは、面倒見のよい、懇切丁寧な指導が呼び起こしてしまう教育的な「逆説」である。