星野リゾート卒業生が有田焼再興に奔走中

窯元も大学も心配する活発化する火山と原発再稼働

2015.5.23(土)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

次の記事へ

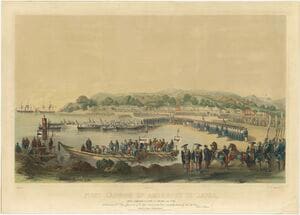

西洋の近代工業化は佐賀山中にルーツあり

あわせてお読みください

本日の新着

豊かに生きる バックナンバー

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?

髙城 千昭

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質

町田 明広

『ばけばけ』小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の後半生、セツとの出会い、意思疎通はヘルン語、当時は珍しい帰化

鷹橋 忍

日本と韓国が「ともに生きる」ために必要なものとは?日本の敗戦から80年間の日韓関係をアートで表現する意義

川岸 徹

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択

大谷 達也

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性

川岸 徹