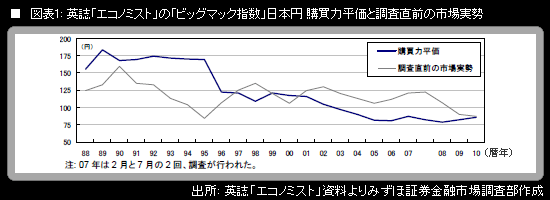

英誌「エコノミスト」は7月22日、最新の「ビッグマック指数(Big Mac index)」を公表した。この指数は、各国・各地域におけるビッグマックの販売価格を基準に試算した購買力平価水準であり、為替市場などで昔からよく知られている。

ビッグマック1個の米国における値段は3.73ドル。これに対し、日本で買う場合は320円で、調査直前(7月21日)の市場実勢である1ドル=87.2円で計算した場合、ドル建て価格は3.67ドルである。したがって、円の市場実勢は約2%の過小評価ということになり、「ビッグマック指数」における円の対ドル相場(購買力平価水準)は85.7円という結果になった。

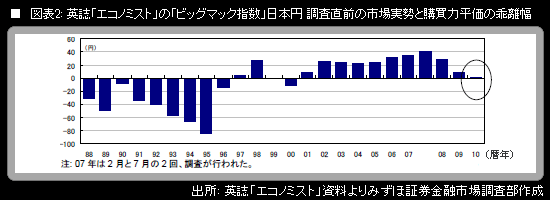

今回の調査結果で最も特徴的だと筆者が考えるのは、日本円の対米ドル相場について、調査直前の市場実勢87.2円と「ビッグマック指数」との乖離が1.5円という、近年は例がない非常に小さな幅にとどまったことである。ドル/円相場については2002年から2008年まで、「ビッグマック指数」よりも市場実勢が円安で、両者の乖離幅が+20円を超える年が続いていた。日銀が2001年3月から2006年3月まで量的緩和を行っていたことを背景に、円キャリー取引が活発に行われていたという、資本取引面での動きがその最大の理由だろう。

しかし、(1)2008年9月に「リーマン・ショック」が発生して円キャリー取引のポジション解消が急速に行われたこと、(2)住宅バブル崩壊後に米国さらには欧州の経済・金融システムが不安定化する中で日本円が「逃避通貨」として選好されていること、という2つの理由から、状況は大きく変わり、資本取引に起因する円安方向の「バッファー部分」がほぼ消滅するに至ったものと理解することができるだろう。

ユーロと中国人民元についても触れておきたい。