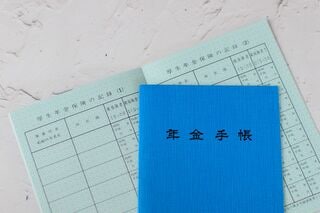

「高齢者支えているうちに現役世代がクタバリそう」大企業の健康保険料率が過去最高…負担はどれくらい重い?

【やさしく解説】健康保険の保険料率とは

フロントラインプレス

取材記者グループ

2025.5.20(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

副業トラブルが急増、「タスク案件」詐欺被害や過重労働の心身疲弊…キャリア形成より生活費補填という厳しい現実

あわせてお読みください

頑張ったサラリーマンが搾取される社会…現役世代で社会保障制度に怒り爆発、超高齢化の次は世代内格差で社会分断

橘玲氏が語る「現役世代と手取り、超高齢化社会日本の行方」②

湯浅 大輝 | 橘 玲

もはや五公五民、国民負担率は5割目前!物価高と上がらぬ賃金、それでも給料の半分を召し上げられ現役世代から悲鳴

【やさしく解説】国民負担率とは

フロントラインプレス

「氷河期世代を見捨てた!」参院選控え、骨抜きにされた年金改革法案の行方

5月中旬に法案提出、集中審議を予定も成立は不透明

森田 聡子

参院選で国民民主党はどこまで伸ばせるか?税金を払っている世代にフォーカスするという戦略の伸びしろ

【著者に聞く】玉木雄一郎が語る、経済政策と安全保障政策

長野 光 | 玉木 雄一郎

【高額療養費】負担増いったん見送りされたが…医療費で生活圧迫されている国民の実態、石破首相は分かっているのか

坂元 希美

ニュース・経営 バックナンバー

「資産を持っているから安心」と決別…1000億円超の不動産売却も、NXHDがバランスシート再構築を進める真意とは

堀尾 大悟

なぜ仕事を効率化するほど「不幸」になるのか…英国ジャーナリストが提唱する「宇宙的無意味療法」と反・自己啓発論

荒木 博行

「営業利益率30%の秘密」 ZOZOが“驚異的な数字”を維持できる理由

Japan Innovation Review 編集部

なぜ「察する文化」が学びを妨げるのか ドラッカーが指摘する組織を腐らせるリーダーがつくり出す「空気」の正体

井坂 康志

なぜアップルは、社名から「コンピュータ」を外したのか?「WHY」で自らを定義した企業だけが生き残れる理由

サイモン・シネック | 栗木 さつき

なぜ「ニュー・コーク」は大失敗したのか コカ・コーラが陥った自信過剰と確証バイアスの罠とノーベル賞学者の過ち

アンドリュー・マカフィー | 小川 敏子