物価上昇や老後資金、住宅ローンや子どもの教育費――おカネの悩みは本当に尽きない。人生を生き抜くことは楽なことじゃないのだ。これはわれわれ庶民だけの苦労ではない。歴史に名を残すような偉人たちでさえ、みなおカネの問題で悩んできたという。だが、その対処法は常人の想像をはるかに超えるものばかりだ。窮地をしのぎつつ大きな功績を残した先人の逞しさ、したたかさ、時にはいい加減さには、われわれが学ぶべき人生を生き抜く知恵が詰まっている。そのエッセンスを3回にわたって紹介しよう。3回連続の第2回。(JBpress編集部)

*本稿は栗下直也氏『偉人の生き延びかた 副業、転職、財テク、おねだり』(左右社)から内容を一部抜粋・再構成したものです。

稼ぎに稼いだジャーナリスト

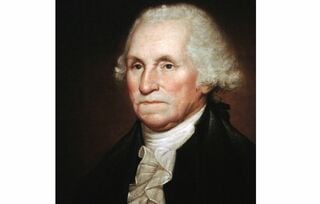

19世紀末から20世紀半ばにかけて英国で最も稼いだジャーナリストをご存じだろうか。後に英国の首相となり第二次世界大戦の英雄となったウィンストン・チャーチルだ。

軍人時代に現地から新聞社に送った記事が話題を呼び、退役後にボーア戦争に従軍記者として派遣された際の報酬は月250ポンド。これは今の日本の貨幣価値に換算すると300万円程度になる。後に政治家になり、晩年に刊行された『第二次世界大戦』は世界中で読まれ、その著作権料は現在の日本円にすると60億円を超える。

「現役の政治家の時も書いていたの?」という疑問もあるだろうが、書きに書いて書きまくっていた。チャーチルはディケンズよりも、シェークスピアよりも、2人の作品を合わせた量よりも多くの文章を書いた。量だけでなく、言葉の達人でもあり、「鉄のカーテン」、「サミット」、「中東」など現代でもお馴染みの言葉はチャーチルが生み出したり、広めたりした。

貴族出身で政治家になったチャーチルがなぜそんなに書く必要があったのか。それは逆説的だが、貴族出身が故に書く必要があったのだ。