「過度な相場変動は望ましくない」。為替介入を正当化するため、政府が繰り返してきた常套句。それが復活するかもしれない。外国為替市場ではなく、今回は株式市場で。今や内閣を取り仕切る存在の与謝野馨財務・金融・経済財政相は、日経平均株価が7000円台まで下落した2月下旬以降、市場に向けて再三「口先介入」を断行している。

与謝野氏、株価対策で「口先介入」〔AFPBB News〕

「(株価下落が)破壊的な影響を経済に与えるなら、あらゆる手段を講じて食い止める」。3月3日の国会答弁で、与謝野氏は株価対策に前向きとも受け取れる姿勢を示し、対策の検討を与党幹部に要請した。

一方、ボールを投げられた格好の柳沢伯夫・自民党国際金融危機対応プロジェクトチーム座長(元金融相)は、「直接的な株価対策は、どこの国も我慢している」と当惑を隠せない。金融庁も与謝野氏の要請は「検討ではなく、研究の指示」(幹部)と冷静を装う。しかし、自他共に認める政策通の発言だけに、霞が関には「無碍(むげ)にもできない」というムードが漂っている。

株買い取り、老年世代のノスタルジー

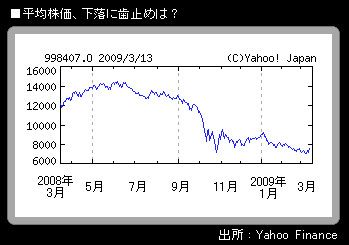

与謝野氏の「口先介入」が始まったのは、2月24日のこと。ニューヨーク市場の株価急落を受け、東京市場の日経平均株価もバブル後最安値(7162円)を下回る事態に陥っていた。

その前週まで、与謝野氏は「資本主義経済の中で根本の問題として残る」と株価対策に否定的だった。だがこの日は、「株価に対する一般的な対策はどうあるべきか、いろいろ考えないといけない」と豹変した。

御手洗冨士夫・日本経団連会長が2月23日に「公的資金で株価を維持すべきだ」と発言したことに対しても、与謝野氏は「1964年(の証券不況の際)には、買い支えのようなことをした」と思わせぶりな一言を添えてみせ、マスコミの関心を煽った。

この官民協調は、数年前の展開のデジャ・ビュ(既視感)と言ってよいだろう。

2003年3月、今と同じように平均株価は7000円台まで下落していた。「(株価が)8000円を大幅に割り込めば、日銀や財務当局も相当な決意を必要とするのではないか。日銀は、株の買い増しや土地を買うところまで立ち入っていかないと、株価上昇は難しい」。訪欧中の奥田碩・日本経団連会長(当時)はベルリン市内のホテルで、同行記者団にこう語り、物議をかもしたことがある。

この時は奥田発言に呼応する形で、自民党のデフレ対策特命委員会の相沢英之委員長や、故大原一三元農水相が株価対策の旗振り役を演じた。財界トップの援軍を得て、1年前に創設した「銀行等保有株式取得機構」の買い取り期間延長を決める一方、今回と同じような株式買い上げ機関の設立構想をぶち上げた。もっとも、当時の竹中平蔵金融相に「現実的な対応が必要だ」と一蹴されたのだが・・・。