一橋大学大学院

国際企業戦略研究科(ICS)

客員教授

名和高司氏

2015年に国連サミットで採択されたSDGs(持続可能な開発目標)を、次世代に向けた取り組み目標として掲げる企業が増えている。日本でも、2020年10月に出された菅義偉首相による「2050年カーボンニュートラル宣言」では「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、脱炭素社会の実現を目指す」方針が示された。これをきっかけに遅れていたサステナビリティへの日本企業の取り組みが本格化することは間違いない。

こうした状況に対して、一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 客員教授の名和高司氏は「SDGsの項目をなぞるだけでは真の競争優位性は発揮できない」と指摘する。これは日本企業の多くがSDGsの取り組みにつまずき、戸惑う一因ともいえるが、その一方で名和氏は「志、和、共感などを重視する日本型経営モデルが次世代のグローバル経済をリードする可能性がある」とも語る。経営と企業活動に持続可能性が強く求められている今、その中で日本企業はいかに強みを発揮すればいいのか、解説してもらった。

「グローバル・スタンダード」という幻想を捨てよ!

「グローバル・スタンダード」という言葉を聞く機会が増えている。欧米企業にならい、日本企業も経営を世界標準に切り替えるべきといった表現がなされることも多い。

しかし、名和氏は「『グローバル・スタンダード(世界標準)』は和製英語です。実は欧米には『世界標準』という概念は存在しないのです。日本企業が自分たちの考え方に自信がないため、欧米の先進モデルをまねしようとしているにすぎません」と指摘する。

名和氏によれば、世界では標準化や均質化ではなく、ポピュリズムなどによる多極化が進展しているという。国や地域による価値観や文化の多様性をどう企業のイノベーションに活用するのかが大きなテーマである。

「その点では、優れた『グローバル・スタンダード』というものがどこかにあるという考え方自体が幻想と言ってもいいでしょう。これに限らず、日本企業は、はやりのキーワードに飛び付き、流されやすい傾向があります。そのことによって平成の『失われた30年』に多くの企業が突入していったと思えてなりません。現代はますます不確実性の高い、先が見えない時代になっています。だからこそ、起きている現象や変化の中から自社にとっての本質を見極めることがますます大事になってくるのです」

昨今、世界中とりわけ先進国の企業経営者が最も重視する課題の一つにサステナブル・インパクトが挙げられる。日本では流行のキーワードの一つに「SDGs(持続可能な開発目標)」があり、その言葉とともに知られることが多いが、いずれにしても行き過ぎた資本主義から脱し、地球環境の維持を最優先に掲げる企業が増えていることは確かな事実である。SDGsは2015年に国連サミットで採択された概念で、17のゴール(大項目)、169のターゲット(小項目)が、2030年までに達成すべき目標として提唱されている。日本でも、次世代に向けて取り組むべき目標として、統合報告書などに掲げる企業も増えている。

「SDGsに掲げられる目標は、異論の余地はありません。ただし、注意すべき点もあります。それは、サステナビリティ(持続可能性)の実現を、記載された17項目に限定してしまいがちな点です。どの企業もビジョンなどを策定しているのですが、SDGsの項目を忠実になぞろうとするために、ほぼ横並びになってしまっています」

実際、日本では同じ業界の企業で社名を伏せると、どれがどの企業のビジョンか分からないといった現象も起きている。

「私は『規定演技』と『自由演技』と呼んでいますが、17項目をきちんと演じるだけでは真の競争優位は築けません。18項目目の『自由演技』で、既存の枠組みにはない自社ならではの目標を掲げることが大切です。例えば、トヨタ自動車の18項目目のカードは『ワクドキ』で、そこにはハートマークが描かれています。ファーストリテイリングは『ライフウエア』を打ち出しています。三菱ケミカルホールディングスは『KAITEKI(カイテキ)経営』を、花王は『Kirei Lifestyle(キレイライフスタイル)』を掲げています」

注目すべきは、これらの先進的な企業はサステナブル・インパクトが事業と密接に結び付いてもたらされているとともに、新たなイノベーションをも生み出していることだ。

「新SDGs」と「志本経営」が重要になる

「18項目目の『自由演技』を演じるためには、SDGsについてもこれまでとは違う考え方が必要です。そこで私は、『新SDGs』を提唱しています」

新SDGs 資本主義(Capitalism)から志本主義(Purposism)へ

新SDGs 資本主義(Capitalism)から志本主義(Purposism)へ

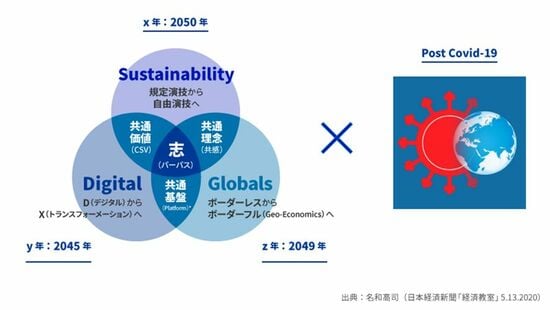

「SDGs」は「Sustainable Development Goals」の略だ。しかし、名和氏が提唱する「新SDGs」では、「S」で「Sustainability(持続可能性)」を示し、「D」が「Digital」、「G」が「Globals」に置き換えられているのが大きな特徴だ。

「現状のSDGsはサステナビリティという社会価値の創造に重きが置かれており、なかなか収益化につながらないという課題があります。社会価値と経済価値の両立が必須です。そこで重要なのが『デジタル』です。デジタル技術を活用することにより、DX(デジタルトランスフォーメーション)を実現させ、それにより経済価値を維持・向上させます。もう一つの『グローバル』は、先ほども述べたように世界が多極化している中においては、これらを俯瞰し結合していく視点が不可欠なためです。グローバルに複数形のsを付けているのもそのためです」

注目したいのは、名和氏が提唱する「新SDGs」では、SとDとGが重なる中心に「志(パーパス)」が置かれていることだ。

「私は、『資本経営』に対して『志本経営』と呼んでいます。振り返って見てみれば、日本の伝統的な経営モデルは、近江商人の『三方よし』や、渋沢栄一翁の『論語と算盤』などに示される社会的な価値観を大切にするものでした。欧米流の株主を中心に据える資本主義に対して、利他や大義といったように、自分たちがやるべきことは何なのかを考えてきたのが日本企業なのです」

「志本経営」とは、言い換えれば、自分たちの会社は何のために存在するのかということにほかならない。

「私は『客観正義』と『主観正義』とも呼んでいます。SDGsの17の項目は客観正義です。正しくて非の打ちどころはありません。しかし、当たり前できれいごとだけで終わってしまいがちなのです。大切なのは、自社独自の価値観に基づいて、自分たちが本当にやりたいこと、やるべきことを突き詰めていくことです。その点では、社会課題を解決するために何をすべきかと考え始めるよりも、自分たちの本質的な強みは何か、こだわりは何か、それによって解決できる社会的課題は何かと考える方がいいでしょう」

見方を変えれば、サステナブル経営はまさに、次世代に通じる新しい攻めの経営とも言えるだろう。

「新SDGs」を後押しする3つの市場変化とカスタマー・トランスフォーメーション

「新SDGs」が必要とされる背景にはどのようなことがあるのだろうか。

「3つの市場の変化が関連しています。それは『金融市場』『雇用市場』『顧客市場」の変化です。まず『金融市場』ですが、大きな流れとして、ESG投資への関心が高まっていることが挙げられます」

「ESG(環境・社会・企業統治)」がSDGsと一緒にキーワードして語られる機会が増えており、企業の中にはこの取り組みを通じて企業価値を高めようと「ESG経営」などの言葉を掲げているところもある。

「私は『ESG経営』という言葉には多少違和感があります。というのも、ESGとは投資の際のリスク対応の考え方の一種だからです。環境や社会、ガバナンスやコンプライアンスなど、ESGを守れない企業には投資ができないという、あくまでも投資をする側の視点なのです」

つまり、ESGを守ったからといって、ただちに企業価値が上がるようなものではないということだ。企業価値の本質はここには存在しない。

「企業価値を上げるために大切なのはさらに一歩踏み込んで、3つの『VC』を実践することです。1つ目は『Value Creation(価値創造)』です。社会価値を創出し、生態系全体の経済価値向上につなげることが必要です。2つ目は『Value Capture(価値獲得)』です。これは創出した価値を自社に取り込むことです。3つ目は『Value Communication(価値伝達)』です。社会価値と経済価値を高めていく活動を、多様な関係者(ステークホルダー)に発信する必要があります」

「新SDGs」が求められる背景には「雇用市場の変化」もある。現在、消費文化をけん引するだけでなく、労働人口という観点でも、若者世代の動向が注目されている。

「『ミレニアル世代(1980年代半ばから1990年代初頭に生まれた世代)』『Z世代(1990年代後半~2010年ごろに生まれた世代)』、さらには『α世代(2010年以降に生まれた世代)』と、これから若い人たちがどんどん企業に入ってきます。これらの世代は、デジタルネイティブであり、サステナビリティネイティブです。つまり、生活や働き方から、デジタルやサステナビリティを分けることはできないのです。ここは昭和の世代の人とは価値観が全く異なる重要な点です」

名和氏はさらに「顧客(カスタマー)市場の変化」も挙げる。「『カスタマー・エクスペリエンス(CX:顧客体験価値)』という言葉があります。CXの最適化に努めている企業は多いでしょうが、今後は、CXを超えて、顧客をよりよい未来へ導いていく『カスタマー・トランスフォーメーション』(顧客進化)が必要です。私はこの段階をCX3.0と呼んでいます。カスタマー・エクスペリエンスがCX2.0なわけですが、この顧客市場でもこれからは『環境負荷を減らす・なくす』『社会的弱者を支援する』『幸福を分かち合う』などといった社会への貢献が重視されるようになってきています」

つまり、企業活動の循環に顧客をも巻き込みながら、一緒に持続的な社会へと貢献していこうという、企業と顧客の関係性を変えていく考え方が今後の主流となっていくであろう。

投資やコストがかさむ問題をどう解決?

日本企業の中に、SDGsやESGに関心を持つところが増えているにもかかわらず、企業価値向上につながっていない理由はどこにあるのか。

この点について名和氏は「一つの理由は、『やらなければならないから』『他社もやっているから』という日本企業らしい同質的な迎合にとどまっていることです。『グリーンウォッシュ(Greenwashing:うわべだけの環境配慮)』といった言葉もありますが、本気でやっていません。本気でやってないので痛手も少ないのですが、もっとしっかり、経営的な視点で考えてほしいと思います」と語る。

これは社会課題に対して、自社が事業を継続しながらどのように課題解決に貢献できるか、中長期的に成果を出していくことができるかを考える必要があるということだが、そのためには、環境配慮などSDGsの取り組みには、真剣に取り組めば取り組むほど、投資やコストがかさみ、短期的には収益を毀損してしまう可能性も高いという問題を解決する必要がある。

「社会価値と経済価値はトレードオフ(二律背反)になりがちです。そこで、ハーバード・ビジネス・スクールのマイケル・ポーター教授が提唱したのがCSV(共通価値の創造)だったのです」

CSVとは、企業は抜本的な社会課題を解決することで、経済価値を同時に増大できるという考え方だ。慈善や社会貢献、非営利の事業ではなく本業としての経営戦略に組み込むことで初めて実現できるという点に大きな特長があり、従来の戦略論を根本から見直す試みとして、世界の多くの経営者が取り組み始めている。

「ただし、先進的な事例はまだ一握りといったところです。国内では、先ほど紹介したトヨタ自動車、ファーストリテイリング、三菱ケミカル、花王のほか、資生堂、味の素、キリン、クボタ、コマツ、ダイキンなどを挙げることができます」

いずれも日本を代表する先進的な取り組みを行っている企業だが、広く世界を見渡せば、成功事例は決して多いとは言えない。しかし、これら以外のどの企業にとってもCSVが背を向けるわけにはいかないテーマであることは間違いないだろう。また、企業経営者はもちろんのこと、事業を担う社員一人一人がCSVを自分事として捉える必要がある。

マクロトレンド:Sustainability ESGの先へ

マクロトレンド:Sustainability ESGの先へ

(後編に続く)