一橋大学大学院

国際企業戦略研究科(ICS)

客員教授

名和高司氏

(前編から続く)

SDGsが採択されて既に5年がたつ。だが、名和氏が指摘するように、日本企業の多くは、SDGsという用語だけが一人歩きしているのが現状だ。日本でもさまざまな企業が目的を持って行動し、サステナブル・インパクトをもたらすような社会を作るべきだが、日本企業の取り組みは欧米の先進的な企業に比べ遅れを取っていることは否めない。前編ではそのことを指摘したが、名和氏はその一方で、日本企業独自の文化や風土を守り、育てることにより、優位性を発揮することができるとも指摘する。

後編では「日本企業がいかに競争力を取り戻すか」について、その手法を教示してもらった。日本企業で働く変革を目指す皆さまにぜひ読んでもらいたい。

日本企業が競争力を低下させてしまった理由

欧米の先進的な企業に比べ、日本企業のCSVへの取り組みはまだ緒に就いたばかり。周回遅れの要因はどのような点なのか。

「冒頭に『グローバル・スタンダード』の幻想について話しましたが、流行のキーワードやバズワードが生まれ、それに飛び付いたはいいものの、うわべだけに終わっていたのがここ30年間の日本の特徴です。とは言うものの、それまでは日本的な経営を自信を持ってやっていたのです。『ジャパン・アズ・ナンバーワン』と呼ばれたこともありました」

「ジャパン・アズ・ナンバーワン」は、社会学者のエズラ・ヴォーゲルが1979年に出版した著書の名前で、そこでは戦後の日本経済の高度経済成長の要因が分析され、高く評価されている。

また、CSVはマイケル・ポーター教授が提唱した概念だが、そのポーター教授は、1980年代後半には競争戦略論の第一人者であったことは明記しておくべきだろう。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と評価された時代の次に多くの日本企業がポーター流の戦略論に飛び付いていったことはこれからの時代を考える上で重要な示唆をもたらす。

「これらの戦略論に飛び付くなど、欧米企業の表層的な後追いに走ったことが、むしろ日本企業にとって競争力を低下させることになりました」

その後、「失われた30年」に突入していったのはそれが原因だったという。さらに、こうした「流行を追った、うわべだけ」の取り組みによる失敗はほかにもあると名和氏は言う。

「例えば、新規事業プロジェクトにおける『POC病』や『出島病』です」

「POC(概念実証)」は、新しいアイデアやソフトウエアなどについて、実証を行いながら徐々にブラッシュアップしていく手法のことだ。リスクを抑えつつ、トライ&エラーを繰り返しながら実装などに向けて推進していく。

「『新しいことは若い社員にやらせよう』、と若手社員を集めて江戸時代の出島のような分室をつくったのはいいのですが、結局、POC止まりになってしまうことが少なくありません。というのも、長崎の出島は当時、幕府につながっている外交機関であるから外国船もやって来たのです。そうでなければわざわざ来るはずがありません。つまり、幕府にとって重要な機能を持つ重要な場所だったわけです。大手企業で出島型の新規事業が失敗することがよくありますが、それは出島だけでいくら頑張っても、会社全体の変革につながっていないからです」

形だけ、うわべだけの取り組みでは、本当の意味での変革は起こせないということだが、さらに名和氏は、日本企業に特有の傾向を他にも指摘する。

「それは自前主義です。例えば、デジタル人材を一から育てようとすると失敗しがちです。実は、先進的な企業であっても、社内にデジタル人材を置いていないところもあるのです。デジタルが使える必要はありますが、デジタルの一流の専門家は外にいくらでもいるので、必要なときに外部に依頼すればいいからです。時間をかけて、二流の専門家を育てる必要はありません」

この自前主義が価値をもたらした時代は終わり、既に変化スピードの激しい世界で戦っていくためにはより柔軟な採用、育成方法に変化させていくことも重要なのである。

中期経営計画をやめ、数十年先を見越し、バックキャストせよ!

日本企業がその経営において、欧米の流行を追いがちで、失敗するケースが多いのはなぜか。

「そこには日本企業に特有の課題もあります。それは『時間軸』の取り方です。欧米の先進的な企業は、しっかりとした長期計画を策定し、そこからバックキャストして足元の短期計画を実施していくところがほとんどです。ところが日本企業の場合、3年先などの中期計画を策定するところが多いのです。背景の一つは、日本の多くの企業では、経営者の任期が2~4年であることです。そのタームに合わせた計画を立てるわけです。しかし、『VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性の英単語の頭文字をとったもの:ブーカ)』と呼ばれるほど変化のスピードが速い時代には、3年先の数値目標を立てることにあまり意味がありません。PDCAを回すというのも、日本企業が好む言葉ですが、これも変化のスピードに付いて行けず、数カ月かけてつくった中計のプランの見直しばかりをやっています。本当に無駄です」

こうした失敗を繰り返し、結果として欧米の流行を追い掛けてしまう。ここから抜け出すための方法を名和氏に聞くと、「私は『遠近複眼アプローチ』と呼んでいますが、数十年先の長期的な姿を描き、その実現のために今、何をすべきかを考えることが大切です。私は日本電産の社内ビジネススクールのリードコーディネーターとして同社の変革を支援してきましたが、同社には長期計画はあっても、中期計画はありません」

日本電産の創業者で現代表取締役会長の永守重信氏は1973年、当時3人しかいなかった社員を前にして、50年間で売上高を1兆円にすると発表したという。そして、計画より早い2015年に売上高1兆円を達成した。

「今の経営者は、『30年後や50年後は、自分はもうリタイアしている』と言うかもしれませんが、今年入社した人たちは30年後に50代です。そんなに先の話ではありません。この人たちのために責任をもってビジョンを描き、実行に向けて行動することが大切です」。次世代を担う経営人材の育成も必須であろう。

有形資産を無形資産に入れ替えよ!

先を見越した際に避けては通れないDX時代に競争優位性を発揮するのはどのようなビジネスモデルなのだろうか。

その問いに対して名和氏は「デジタル技術もビジネスモデルもコモディティ(汎用)にすぎません。大切なのはそれらを使ってどのようなイノベーションを生み出すかという点です」と話す。

デジタルはツールでしかないといった表現を聞く機会も多いが、名和氏はさらに、「DXのDよりもX、つまり何を変えるのかが大切です。Value(価値感)を変えるならVXに、People(人材)を変えるならPXに、Customer(顧客)を変えるならCXに、Asset(資産)を変えるならAXに、Management(管理)を変えるならMXになるでしょう」と話す。

そもそもの目的語がないDXは意味がないというわけだが、興味深いのはビジネスモデルそのものもコモディティであるという点だ。

「スイスのザンクトガレン大学 ビジネスモデル・イノベーション研究所のオリヴァー・ガスマン教授らが2013年に発表した論文によると、過去25年間、250社以上の企業のビジネスモデルを分析した結果、55のパターンの組み合わせが繰り返し出てきているにすぎなかったというのです。最近注目されているサブスクリプションも、昔からあるモデルなのです」

DXのD、すなわちデジタル技術の部分はすぐにコモディティ化するということは、デジタルに立脚したビジネスモデルも短期間でコモディティ化するということだ。その中で、どのように競争優位性を維持できるのだろうか。

「ビジネスモデルよりもアセットモデルに着目すべきです。企業の資産には有形資産と無形資産があります。モノや資金などの有形資産に対して、顧客資産、人的資産、組織資産などが無形資産です。例えば、お客さまに喜んでいただくといったことも無形資産です。有形資産は時間がたつと価値が下がりますが、無形資産はむしろ価値が上がっていきます。無形資産に注目し、有形資産を無形資産に入れ替えていくことが大切です。簡単ではありませんが、それができれば大きなチャンスになります」

確かにこれらを本格的に実践していくことができればROE(株主資本利益率)やROA(総資産利益率)も改善できるはずだ。

日本企業の強みが生きる時代がやって来る

かつての日本企業は「ものづくり」へのこだわりや品質が大きな優位性だった。デジタル技術やビジネスモデルがコモディティ化すると、その強みを発揮できなくなるということだろうか。

「そうではありません。日本企業独自の強みはまだ十分に生かせます。例えば、現場の『たくみ(匠)』の力です。かつてはこの『たくみ』の力は属人的なアナログなものでした。このために、その人材が退職してしまうと伝承されなかったのです。ただし、価値を生むのはこのアナログな部分です。私はこの『たくみ』をソフトウエアやアルゴリズムなどの『しくみ(仕組み)』に落とし込むことで『たくみ』を継承することが可能になると考えています。それを繰り返すことで日本の『たくみ』がどんどんレベルアップしていきます。トヨタ生産方式(TPS)はなかなか海外の企業は、まねができないものですが、これも実は現場が考える『たくみ』を『しくみ』にしているのです。現場の人たちが考えて、いいものはどんどんスタンダードにしていって、どんどん進化する仕組みなのです」

そのような仕組み化をスピーディーに進めることにより、欧米の標準化を進める企業に比べ、付加価値の高い製品やサービスを提供できるようになるだろう。

「品質についても、私は『QoX』、Qualrityへのこだわりが勝負になる時代が来ると考えています。Xとは『eXperience』、すなわち顧客の経験価値です。トヨタ自動車はXにmobilityを入れています。『Quality of Mobility』すなわち、クルマの品質だけでなく、移動の質を追求しているというわけです」

最後に聞いた。

名和氏が提唱する「新SDGs」では、「志(パーパス)」を真ん中に置く「志本経営」を重視しているが、日本企業はそこでどう強みを発揮できるのか。自信を喪失してしまった今の地に甘んじながら、「流行を追った、うわべだけ」の取り組みを続けてしまうのか。

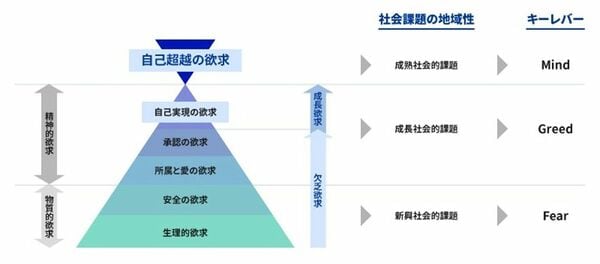

「米国の心理学者アブラハム・マズローは1943年に、『生理的欲求』『安全の欲求』『所属と愛の欲求』『承認の欲求』『自己実現の欲求』の、欲求5段階説を発表しました。しかし、晩年に、他人や社会のために尽くしたいという『自己超越欲求』という第6段階があるとしました。これは、日本企業が大切にしてきた『志、和、共感』などの価値観にもつながりますし、サステナビリティそのものです。そうした点では、日本企業には優れた資産、DNAがたくさんありますし、ここにフォーカスすればまだまだ伸び代が大きいと思います。これから、自分たちの強みが生きる時代が必ず来ると自信を持って企業経営や事業に取り組み、世界で存在感を発揮する企業になってほしいと願っています」

J-CSVモデル マズローの欲求段階説との関係

J-CSVモデル マズローの欲求段階説との関係