お仕着せの「女性活躍」が政府の政策とされて何年経ったのだろう。筆者からすれば、この政策は「女性活躍」ではなく「女性活用」にしか見えない。「労働力不足」や「社会保障の財源不足」、そして「公的年金での老後保障」など、女性も働かせたいという意図が透けて見えているのである。そのオブラートとしての役割を果たすのが「ワーク・ライフ・バランス」である。

「共働き世帯」増加の要因とは

新型コロナウイルス感染症は、企業に否応なしに在宅勤務を促し、多くの社員が「ワーク・ライフ・バランス」らしき経験をしたのではないだろうか。ネットの情報であるからその真偽のほどはわからないが、「あまり芳しくなかった」というような声も聞こえてくる。

「ワーク・ライフ・バランス」とは、本来は、生活者個々が各々の個性を活かしながら「自ら考え、自ら取り組んでいく」べきことで、ダイバーシティの主要なエレメントとなるはずである。しかし、多くの人は「ワーク・ライフ・バランス」というひとつの価値に過ぎないものを、「絶対的なもの」だと捉えてしまっているようだ。

人によってそれぞれ価値観は異なる。自分にとっては絶対的に大切なことが他の人にとってはどうでもいい、といったことは往々にして起こり得る。ある人は、専業主婦(夫)というアイデンティティを持っている。ある人は、プロフェッショナルな仕事人としてのアイデンティティを持っている。ある人は子育てに、また、ある人は親の介護を一生懸命することに、人生のアイデンティティを見出している。このようなことは、深く考えずとも自然と導き出される生き方の問題であるが、個々人に確固としたアイデンティティが感じられないのはなぜか。

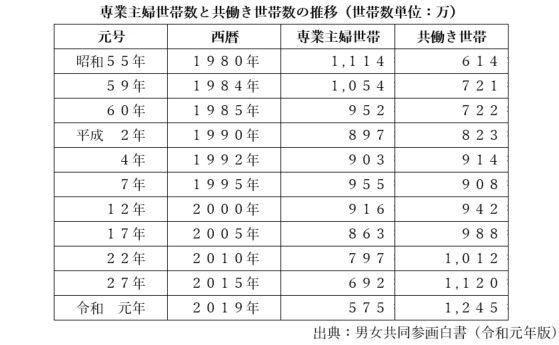

下表は、1980年から最近までの「専業主婦世帯」と「共働き世帯」の数の推移を、おおよそ5年ごとにまとめたものである。これによると、1980年においては「共働き世帯」は「専業主婦世帯」のおおむね半数に過ぎなかった。世帯数が逆転したのは、1992~97年にかけてであり、そこからわずか20年強の2019年には完全に逆数になり、「共働き世帯」は1,200万世帯を超えている。

この要因にはさまざまなことが考えられるが、最も大きな影響を与えているのは「世帯所得の減少」である。「バブル崩壊」や「国の税制の変化」などが大きく影響し、世帯の年収は年々下がっている。以前であれば主たる生計者の収入だけで充足できたが、現在は必然的に妻(夫)が「共働き」として働かざるを得ない、というのが多くの世帯の実情なのであろう。

過去の「育児休業制度」の問題点

ちなみに、「共働き」を経験している筆者が世帯をもったのは1984年である。当時は「専業主婦世帯」が1,000万世帯を超え、「共働き世帯」は700万世帯で少数派だった。翌年には第1子が誕生したものの、子どもを預けられる保育所がまったくなかった。というのも、当時は「産前6週間、産後8週間(1985年に6週間から延長された)」の休暇しかなく、産後8週間で職場復帰が求められた。しかし、認可保育所は子どもの首が座っていないという理由だけで受けいれてくれなかった。保育所の判断というより行政上の措置が認められていなかったのだろう。

そこで、頼らざるを得なかったのが労働組合主導の「無認可の保育所」である。保育所の運営経費は利用者だけで負担していたが、いく度となく行政側と助成の交渉をし、やっと少額ながら助成が決まったときのことを昨日のことのように思い出す。

このように、産後2ヵ月~1年は「無認可保育所」への入所することを経て、正式な保育所への措置入所が決定する。ほとんどの共働き世帯は、筆者のような経路をたどるか、親に子どもの養育を頼りながら子育てと仕事に励んでいた。現在のような、育児休業など夢のまた夢の世の中である。「育児休業法」が成立したのは1991年のことであるが、本当によかったと思ったものだ。これで、後に続く共働き世帯も増えてくるに違いないと確信した。

(後編につづく)

大曲義典

株式会社WiseBrainsConsultant&アソシエイツ

社会保険労務士・CFP

|

著者プロフィール HRプロ編集部 採用、教育・研修、労務、人事戦略などにおける人事トレンドを発信中。押さえておきたい基本知識から、最新ニュース、対談・インタビューやお役立ち情報・セミナーレポートまで、HRプロならではの視点と情報量でお届けします。 |