クロマグロは「量産化」できるのか?

日本が成し遂げた「海のダイヤ」完全養殖(後篇)

2011.4.4(月)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

本日の新着

【壊れるアメリカ①】トランプ“独裁”、次は戦争?揺れる民主主義、もはや「分断」どころの騒ぎではない!

【マライ・メントラインの世界はどうなる】映画評論家・町山智浩氏に聞く(1)

マライ・メントライン | 町山 智浩

政府がAIに1兆円規模の支援、単なる産業振興ではない、真髄は国家の再生成にあり

木寺 祥友

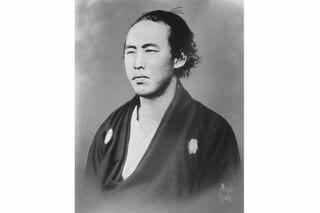

映画『新解釈・幕末伝』では描かれていない坂本龍馬の“虚像と実像”、家督争いと「日本を洗濯」する過激な決意

真山 知幸

8月の東京は灼熱だった!安住アナ「湾岸の高層マンション全解体」発言から考える、未来の東京を涼しくする選択肢

2025年を振り返る【2025年8月酷暑データ付き】危険な暑さを和らげる都市設計のヒント【JBpressセレクション】

太田 和彦

科学技術の現場 バックナンバー

安藤忠雄設計の「直島新美術館」オープン、安藤氏9番⽬の「ヴァレーギャラリー」以来3年ぶりの新作

宮沢 洋

西池袋にある“ぼやっとした”領域、大手デベロッパーが関わらない街づくりが生きるニシイケバレイ

宮沢 洋

なぜ旧宅を壊して建て替えた?無名の建築家・岡秀世とは?静かな住宅街で静かな存在感を放つ熊谷守一美術館

宮沢 洋

【建築視点の万博】若手建築家20組を全紹介(東側エリア):注目株が輝き、冴えていた藤本プロデューサーの差配

宮沢 洋

【建築視点の万博】若手建築家20組を全紹介(海側エリア):素材と構成に注目、残念石からグネグネ樹脂壁まで

宮沢 洋

【建築視点の万博】若手建築家20組を全紹介(西側エリア):学会賞受賞者2組らが新たな屋根を競う

宮沢 洋