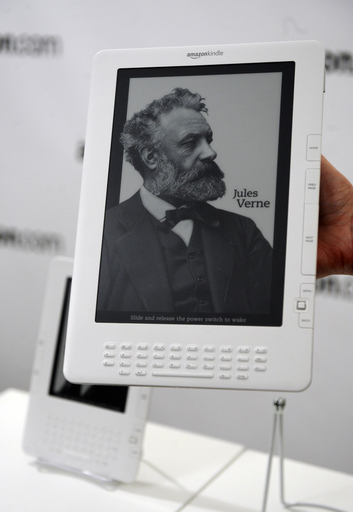

例えば、消費者がアマゾンのキンドル端末を購入するということは、キンドルを使う限り、アマゾンで電子書籍を購入し続けることになる。アマゾンはパソコンやアイフォーン、アイパッド向けのアプリケーションも用意しており、一度購入した書籍はそれらの端末に自由にダウンロードして読むことができる。

しかしコンテンツのフォーマットはあくまでもアマゾンの独自形式で、販売業者もアマゾンとなる。これに対し、グーグルのアプローチは書籍販売の市場にオープンなプラットフォームをもたらすとパーマ氏は説明している。

具体的には、書店などが自社のウェブサイトで、グーグル・エディションズの書籍を販売できるようになる。グーグルのサーバーにコンテンツを置き、書店のサイトを経由してウェブブラウザーに表示するという仕組みを構築するようだ。そして小売店はその収益のほとんどを手にすることができるとウォールストリート・ジャーナルは伝えている。

出版業界、グーグルとの連携に本腰

パーマ氏によると、提供される書籍の数は無料のものも含めて合計200万点になる。これらコンテンツは、同社の書籍デジタル化プロジェクトや、出版社との新たな契約によって蓄積されていくことになるという。

イタリア国立図書館は蔵書の電子化でグーグルと合意(写真はグーグルブックスの検索ページ)〔AFPBB News〕

グーグルは米国や英国の図書館にある世界の蔵書をデジタル化するプロジェクトを進めており、ネット上で全文検索や閲覧できるサービスを提供している。新サービスは、この既存サービスとの統合により提供される。

ただ、グーグルの書籍デジタル化プロジェクトを巡っては集団訴訟が起きており、その問題解決のための和解案について現在裁判所の承認を待っている状態だ。

この点についてウォールストリート・ジャーナルの記事では、「グーグルの新サービスは、この問題とは異なるアプローチ」と報じている。つまり絶版本を著者の許可を得ずにスキャンして公開するということとは異なり、出版社の同意を得た書籍を、出版社の協力の下、配信するというサービスになる。

今回グーグル・エディションズが発表された討論会の会場は大手出版社、米ランダムハウスのマンハッタン・オフィス。また討論会の主催者は業界誌で、スポンサーは出版社団体だ。討論会のタイトルは「グーグルの書籍販売:出版の未来はクラウドの中?」と興味深い。出版業界がグーグルとの連携に本腰を入れていることがうかがえる。

米国のコンピューター業界ビジネス誌イーウイーク(eWEEK)は、グーグル・エディションズが電子書籍市場で優位に立てると分析している。端末に依存しないアプローチや、多くの販路が登場すること、また出版社や小売業者への利益配分が多いことなどがその理由という。

電子書籍市場は誕生したばかりで規模はまだ小さい。グーグルのこのアプローチが市場に新たな変化をもたらすのかもしれない。