勝敗や順位だけがスポーツの価値を決めるわけではない――。五輪が開催されるたびに語られる常套句を、私たちは軽々しく使いすぎてきたのかもしれない。近藤選手の欠場が突きつけたのは、競技の非情さだけではない。むしろ、その直後に降りかかった「言葉」の非情さである。

問題は、負傷そのものではない。競技者にケガはつきものだ――。そんな決まり文句で片づけていいのは“痛み”が当事者の身体だけに収まっている間である。近藤選手の胸をさらに抉ったのは棄権の決断が伝わった直後、本人に向けて投げつけられた言葉だった。

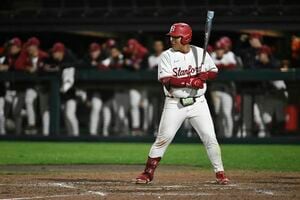

折れそうな心を奮い立たせてインタビューの場に、その直後に投げつけられた心無い言葉

無念の欠場が決まった直後の近藤選手はインタビューで負傷の深刻さを淡々と説明しながら、途中で涙をこらえきれなくなった。それでも「この場に立てたことに誇りを持とうと気持ちを切り替えられている」と言い、「欠場という選択を自分でしたくなかった」「最後までトライする気持ちを持ち続ける姿を見せたかった」などと、逃げずに言葉を紡いだ。

あえて欠場発表を先延ばしにしたのも、体裁ではない。代替の選択肢が現実的に乏しい中、ぎりぎりまで可能性を探り、納得できる形で終えるための“最後の猛奮起”だった。

報道によれば、本来なら「車いすが必要で歩くことも難しいほどの状態」にまで追い込まれており、なおも近藤選手は「表に出るべきだ」と自分に言い聞かせるようにして、説明責任を引き受けた。

この姿勢は、あまりに重い。なぜなら近藤選手は五輪で同じ場所に立ち尽くした経験を、すでに一度味わっているからだ。北京での無念を抱えながら、それでも競技を手放さず4年間を積み上げ、再び代表の座をつかみ取った。その時間の重さを知る者ほど、今回の棄権が「ただの不運」では済まないことが分かる。身体の痛みだけではない。努力の積み木が、またも足元から崩れていく感覚――その絶望に対して言葉で追い打ちをかける必要など、どこにもない。

ところが、現実にはSNSを通じて届いた。「もし選ばれても次は辞退してくださいね」。努力も経緯も知らないまま、事情も想像しないまま、たった一行で人を切り捨てる。