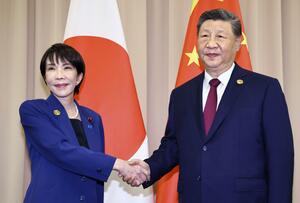

夏季ダボスでは中国を持ち上げるコメントが目立ったが、経済はボロボロ(写真:VCG/アフロ)

夏季ダボスでは中国を持ち上げるコメントが目立ったが、経済はボロボロ(写真:VCG/アフロ)

(福島 香織:ジャーナリスト)

最近、上海や広東の都市部で「橋洞大神」が増えている、という話を友人からきいた。橋洞大神というのは、陸橋の下などのスペースに、テントや段ボールハウスなどで暮らすいわゆるホームレスをさす。

大神というのは、エキスパート、マスターといった尊敬すべき達人を呼ぶネットスラングだが、ホームレスでありながら、さまざまな工夫をして、仲間とも助け合って、それなりに快適な生活を送っている様子は、確かに神の領域だ。しかも、それをネット動画で配信しているつわものもいる。

躺平主義(中国の若者に広がる、競争を諦め頑張らない生き方)の行きつく先が、こうした仕事も家も貯蓄も家族もないながら、同様の境遇の者たちが橋の下で送る共同ホームレス生活だった。

私が最初に「橋洞大神」の存在を知ったのは2023年10月に騰訊ネットニュースが報じた、上海郊外の高速道路高架下で、1日30元で暮らす39歳の元工場長の「橋洞大神」のインタビューだ。

昨年くらいからこの「橋洞大神」がますます増え、そしてますます若年化しているという。2023年秋当時の騰訊ネットが報じた元工場長の物語は、どこか世捨て人的なユーモアも滲んでいたが、最近のSNSでアップされている、上海の橋の下の若いホームレスたちの動画は、もう少し悲壮感に満ちている。

他にも、多くの若い人たちが「上海はもはや天国ではない」「上海は崩壊した」といった悲観的コメントをつけて、上海経済の惨憺(さんたん)たる状況を訴える投稿をしている。

テナントの空きだらけの上海のショッピングモールの様子、シャッター街化している市場、夕方なのに人気のない滙海路の繁華街、がらんとした地下鉄の構内…などの写真などとともに。上海っ子たちは、こんな景気の沈んだ上海は50年来、見たことがない、とSNSなどで嘆いている。

抖音など中国のショート動画配信サイトでは、若者が「私の暮らし、ビフォー・アフター」をテーマにした動画をアップするのが流行している。「昔は大企業の高給取り→今は工場労働者」「昔はタワマンでセレブ暮し→今は髪の毛振り乱して保育士として子供たちとダンス」「昔はテレビ司会者→今は配送員」「昔は外科医→今はハンバーガーショップ店員」…。

つまり、昔とった学歴や資格を役立てられる仕事を見つけられず、日雇い労働者やアルバイトで糊口をしのぐしかできないのだということを、得意のショート動画で訴えているのだ。

こうした若者たちの苦境の背後にあるのは、「中国民営経済の終焉」と言われる状況だ。その象徴とされるのが、住宅や仕事探しを支援するサービスプラットフォームとして有名だった中国の「58同城」の1万人以上の大リストラだ。