(英エコノミスト誌 2025年6月21日号)

米イェール大学(Pixabayからの画像)

米イェール大学(Pixabayからの画像)

労働市場の底が抜けた。

大志を抱く若者たちが気の毒だ。

世間では何十年もの間、いい暮らしを送るためにはどの道を歩めばよいかがはっきりしていた。大学に進み、新卒で就職する、そうすればいい給料をもらえた。

しかし、今日の勤勉な若者たちの選択肢は、昔の若者に比べると少なくなっているようだ。

テクノロジー業界に進んだらどうか? 大企業は人員を削減している。

公務員はどうか? 昔ほどの威信はない。

エンジニアは? 今では電気自動車(EV)から再生可能エネルギーまで、イノベーションの多くは中国で生まれている。

では弁護士はどうか? じきに人工知能(AI)に仕事を奪われる。

ジャーナリストになるなんて、ゆめゆめ考えてはならない。

消えゆく仕事と大卒賃金プレミアム

西側諸国では今、大学や大学院を卒業した若者がその特権的な地位を失いつつある。すでに失ってしまったケースもある。

変化は雇用の統計からもうかがえる。

コンサルティング会社オックスフォード・エコノミクスのマシュー・マーティン氏は学士以上の学位を持つ22~27歳の米国人の動向を調べた。

それによると現在、史上初めて、このグループの失業率が全米平均を一貫して上回っている。

最近の学卒者の失業率上昇を牽引しているのは、初めての就職活動に臨んでいる新卒者だ。

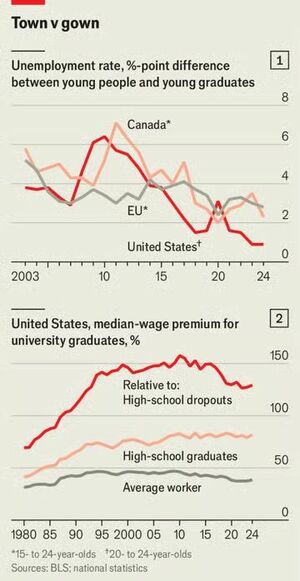

この傾向が見られるのは米国だけではない。欧州連合(EU)全体における若い高等教育修了者の失業率は、同年代全体のそれに近づきつつある(図1参照)。

図1(上)と図2(下)

図1(上)と図2(下)

英国、カナダ、日本も同様な道をたどっているようだ。

経営学修士(MBA)取得者のような若手エリートでさえ苦労している。2024年には、米スタンフォード大学ビジネススクールの卒業生のうち卒業後3カ月以内に職を得た人の割合は80%で、2021年の91%から低下している。

キャンパスのカフェテラスで食事をしている学生たちは一見楽しそうだが、よく見ると、彼らの目に不安の色が漂っているのが分かる。

大卒者と非大卒者との賃金格差、いわゆる「大卒賃金プレミアム」はつい最近まで拡大していた(図2参照)。ところが最近、米国、英国、カナダなどでこれが縮小している。

本誌エコノミストが米ニューヨーク連邦準備銀行から入手した米国の若者のデータを使って推計したところ、2015年には大卒者の収入の中央値は高卒者のそれを69%上回っていた。

昨年になると、このプレミアムが50%に縮小した。