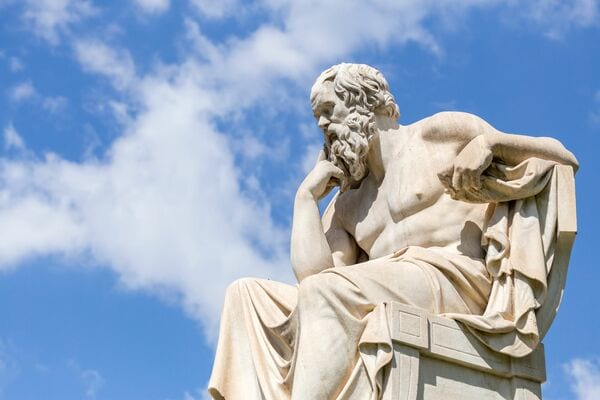

ソクラテスも弟子たちと「善く生きる」ことについて対話してきた(写真:mapman/Shutterstock.com)

ソクラテスも弟子たちと「善く生きる」ことについて対話してきた(写真:mapman/Shutterstock.com)

(堀内 勉:多摩大学大学院教授 多摩大学サステナビリティ経営研究所所長)

「善く生きる」ことで人間は幸福に到達できる

古代ギリシア以来の西洋哲学における重要なテーマの一つが、「善く生きる(live well)」でした。非常にシンプルでありながら、それが何なのかを問われても、直ぐには答えられない深い問いです。

最近はやりの「ウェルビーイング(Well-being)」や「ウェルネス(Wellness)」に近いようでもありますが、これらと違って、「善く生きる」は、人間が「徳(アレテー)」を持ち、「魂(プシュケー)」を正しく養いながら生きることです。

つまり、Well-beingやWellnessが、身体的、精神的、社会的に良好な状態や積極的な健康管理といった主観的「幸福感」や生活の「快適さ」を指すのに対して、より内面の完成を重視する倫理的・形而上的な「正しさ」の概念です。

紀元前5世紀の古代ギリシアの哲学者ソクラテスは、対話を通じて哲学を実践し、自らは著作を残さなかったため、その思想はプラトンやクセノポンなどの弟子たちによる対話篇という形でのみ残されています。

プラトンの『ソクラテスの弁明』において、ソクラテスはアテナイ市民に向かって、自らの生涯を省みつつ、「善く生きる」ことに努めてきたと語っています。

彼は、人間は肉体の健康や財産の蓄積よりも、魂をできる限り善いものにすることを追求すべきであり、そのために不断の内省と哲学的探究を怠ってはならないと説きました。ここで「善く生きる」というのは、「魂の世話」「魂への配慮」を意味し、それが人間の生の本質的な課題だとしています。

さらにプラトンの『クリトン』においても、ソクラテスは、「一番大切なことは、単に生きることではなく、善く生きることである」「善く生きることと、美しく生きることと、正しく生きることとは同じである」として、いかなる状況にあっても、ただ生きるのではなく、徳に即して生きることの重要性を強調しています。

プラトンの弟子のアリストテレスは、『ニコマコス倫理学』において、人間の最高善(最高目的)は「幸福(エウダイモニア)」だと論じています。ここでいう幸福とは、単なる快楽や富の享受ではなく、人間が理性的存在としての本性に即して完成されることを意味します。

アリストテレスは、幸福とは魂の活動が徳に即して行われることと定義しました。徳とは、勇気、節制、寛大、正義などの倫理的徳と、智慧(ソフィア)、実践知(フロネーシス)、直観などの知性的徳の両方を含むものです。

つまり、「善く生きる」とは、単に徳を持つことではなく、魂の持つ能力を徳に即して実際に活動させることを指し、この継続的な実践によってこそ、人間は幸福に到達できると考えたのです。