京都御所 写真/アフロ

京都御所 写真/アフロ

(歴史学者・倉本 一宏)

日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝(こうそつでん)」。この連載では藤原氏などの有名貴族からあまり知られていない人物まで、興味深い人物に関する薨卒伝を取り上げ、平安京に生きた面白い人々の実像を紹介します。今回は『日本三代実録』より、源寛です。

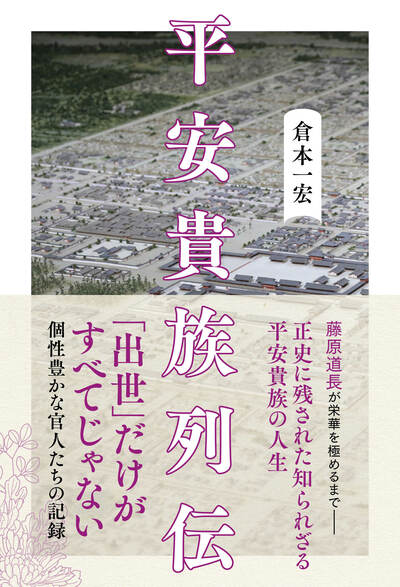

*この連載(『日本後紀』『続日本後紀』所載分)をまとめた書籍『平安貴族列伝』が発売中です。

源氏としては異例の文章生に補される

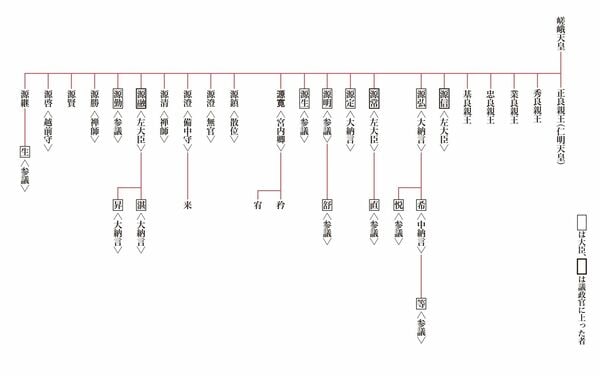

嵯峨(さが)天皇の皇子として生まれ、源氏賜姓を受けた官人のうち、『日本三代実録』巻二十八の貞観(じょうがん)十八年(八七六)五月二十七日癸卯条は、源寛(ひろし)の卒伝を載せている。

散位正四位下源朝臣寛が卒去した。寛は、嵯峨太上天皇の子である。天皇は叡哲にして多通であり、雅にして文章を好み、才を愛し、士を重んじる気持ちは、飢渇のようであって、寛が幼くして学に耽るのを視て、その才を伸ばそうとし、その博渉することを勧め、研精が倦まないようにした。

始め元服を加えられ、正六位上に叙された。奉試に及第し、文章生に補された。承和(じょうわ)三年、従四位上を授けられた。承和六年、加賀守に拝任された。しばらくして、阿波守に遷任された。承和十二年、神祇伯となった。承和十四年、右京大夫となった。嘉祥(かしょう)の初年、刑部卿となった。仁寿(にんじゅ)二年、越中守となった。斉衡(さいこう)三年、正四位下に加叙された。斉衡四年、讃岐権守となった。貞観五年、宮内卿となった。貞観六年、越前権守となった。宮内卿はもとのとおりであった。貞観十二年、伊予守に遷任された。

寛は性が質直で、あえて妄りに交わらず、為政の道は、本より意を留めること無く、官爵が登らなかったのは、そもそも自ら選んだことであった。卒去した時、行年は六十四歳。

公家源氏が一世はほとんどが高位から出身して高官に上り、二世以降になるとその地位を低下させることは、すでに何度も述べてきた。しかしごくまれに、一世源氏つまり天皇の皇子であるにもかかわらず、公卿に上ることなく、中級官人で生涯を終えた者もいた。

嵯峨源氏の生母を分析された林陸朗氏は、嵯峨の皇子女で親王・内親王とされた一八人の生母が皇后橘嘉智子(たちばなのかちこ)・妃高津(たかつ)内親王・女御百済王貴命(くだらのこにきしきみょう)・女御大原浄子(おおはらのじょうし)・交野(かたの)女王・高階河子(たかしなのかし)であり、正式の後宮の所生であったこと(大原氏と高階氏も皇親氏族である)、それに対して源氏の賜姓を受けた三二人の生母が広井(ひろい)氏(信[まこと])・上毛野(かみつけの)氏(弘[ひろむ])・飯高(いいたか)氏(常[ときわ]・明[あきら])・阿倍(あべ)氏(寛)・百済王氏(定[さだむ]・鎮[しずむ]・善姫[よしひめ]・若姫[わかひめ])・大原氏(融[とおる]・勤[つとむ]・盈姫[みつひめ])・笠縫(かさぬい)氏(生[いける])・田中(たなか)氏(澄[すめる])・粟田(あわた)氏(安[やすし])・秋篠(あきしの)氏(清[きよし])・惟良(これよし)氏(勝[まさる])・山田(やまだ)氏(啓[ひらく]・密姫[みつひめ])・長岡(ながおか)氏(賢[さかし])・布勢(ふ背)氏(貞姫[さだひめ]・端姫[はしひめ])・当麻(たいま)氏(潔姫[きよひめ]・全姫[またひめ])・紀(き)氏(更姫[さらひめ])・内蔵(くら)氏(神姫[みわひめ]・容姫[やすひめ]・吾姫[みちひめ])・甘南備(かんなび)氏(声姫[こえひめ])・不明(継[つぐ]・良姫[よしひめ]・年姫[としひめ])と、「雑多な中小諸氏の子女」であって、氏女(うじめ)・女嬬(にょじゅ)が多いことを解明された(林陸朗『上代政治社会の研究』)。

嵯峨の皇子で、無官で終わったり出家したりした者は除き、高位高官に上らなかった者は、安は三十二歳で死去したことによるもの、啓は地方官に任じられても赴任せず、傷心鬱々として出家したことによるものである(『日本三代実録』)。

ここで述べる寛は、少し事情が異なる。父の嵯峨太上天皇の意向もあって、幼少からすこぶる学を好み、源氏としては異例の奉試及第して文章生に補されたものの、「天性が質直で妄りに交わらず、為政の道も意に留めない」という硬骨高踏の人であったことによって、官爵が登らなかったのは、そもそも自ら選んだことであったというのである。これも奈良時代の皇親にも通じる特徴である。

寛は、嵯峨天皇の皇子として、弘仁(こうにん)四年(八一三)に生まれた。生母は安倍楊津(やなつ)の女というから、生母の出自に問題はなかったが、正式な后妃ではなく、宮人という、本来は宮中に奉仕する女性職員であったことから、親王宣下はされず、源氏として臣籍に降下することとなった。公家源氏は弘仁五年(八一四)五月の詔で皇子女八人(皇子が信・弘・常・明の四人、皇女が貞姫・潔姫・全姫・善姫の四人)に源朝臣の姓を賜った時点に始まるが、寛はまだ生まれたばかりで、この時の源氏賜姓には与らなかった。

地方官から官歴をスタート

通常、賜姓源氏は元服とともにほとんどが四位に叙されたのであるが(倉本一宏『公家源氏』)、寛はこのような一般的な優遇措置を甘受する道を選ばなかった。元服した際も正六位上という、源氏としては異例の下位に叙され、奉試という試験に及第し、文章生に補された。つまり大学に入ったのである。

承和三年(八三六)、二十四歳で従四位上を授けられ、承和六年(八三九)、二十七歳で加賀守、ついで阿波守に任じられた。地方官から官歴をスタートさせるというのも、公家源氏としては異例のことである。

任期が終わった承和十二年(八四五)に三十三歳で神祇伯、承和十四年(八四七)に三十五歳で右京大夫、嘉祥元年(八四八)に三十六歳で刑部卿に任じられた。この若年での中央官の長官の歴任は、さすが一世源氏という観がある。

しかし、仁寿二年(八五二)にふたたび地方官にまわされ四十歳で越中守、斉衡四年(八五七)に四十五歳で讃岐権守となった。貞観五年(八六三)に五十一歳で宮内卿に任じられて中央に復帰したが(貞観六年の越前権守は遥任で、宮内卿はもとのまま)、貞観十二年(八七〇)には伊予守に遷任された。すでに五十八歳、当時としては老境に入っていた。

その任期が終わって上京した後は、六十歳の還暦を優に超えており、寛は次の任官は望まなかったのであろう。貞観十八年に死去した時には、位階のみあって官職のない「散位」とある。時に六十四歳。

寛は性が質直で、たやすく他人と交わらず、為政の道に意を留めることが無かったという。官爵が登らなかったのは、そもそも自ら選んだことであったと、卒伝は締めくくっている。

私は寛の略歴を眺めていて、生まれ育ちはまったく異なるものの、とても他人とは思えない共感を覚えた。私も学部を卒業する時には、「腐っても東大」で、十社以上の一流企業から誘いがあり、すべての会社に「大学院を目指します」と言って断わったのに、「院に落ちた際には入社してくれ」と言ってくれた、当時人気ナンバーワンの会社に内定をもらった。

同級生たちが上級職の官僚になったり一流企業に就職したりするのを尻目に、私は大学院に進学し、以来六年の院生生活を続け、三十歳でやっと地方の私立大学に就職したのであった。その間、両親は親戚から、「カズヒロはいつになったら出世するのやろなあ」などと心ない言葉を浴びせられていたのであった。田舎なものだから、東大に入れば皆、大蔵省に行くと思っていたのである。

就職してからも、役職に就かされそうになるとその大学を辞めること二度、やっと五十歳で京都の研究所に拾ってもらったのであった。そこでもすぐに役職に就かされたが、あまりの激職に(役所や企業に行った同輩に比べれば大したことはなかっただろうが)、二度と役職に就かない宣言をして、先年、めでたく定年退職した次第である。その後も再就職することなく、好きな原稿を書いて暮らす毎日であるが、レベルはまったく違うとは言え、兄弟の出世を横目に見て、出世を求めなかった寛の気持ちがよくわかる今日この頃である。