春の大沢池 写真/ogurisu/イメージマート

春の大沢池 写真/ogurisu/イメージマート

(歴史学者・倉本 一宏)

日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝(こうそつでん)」。この連載では藤原氏などの有名貴族からあまり知られていない人物まで、興味深い人物に関する薨卒伝を取り上げ、平安京に生きた面白い人々の実像を紹介します。今回より『日本三代実録』からの紹介が始まります。

*この連載(『日本後紀』『続日本後紀』)をまとめた書籍『平安貴族列伝』が発売中です。

清和・陽成・光孝天皇の三代分を収録

ここから六国史の最後、『日本三代実録(ほんさんだいじつろく)』に入る。『日本三代実録』は、清和(せいわ)・陽成(ようぜい)・光孝(こうこう)天皇の三代、すなわち天安(てんあん)二年(八五八)八月から仁和(にんな)三年(八八七)八月までの二十九年余りを収録する。五十巻。宇多(うだ)天皇の勅による編纂の開始は寛平(かんぴょう)四年(八九二)五月である。

序文によると、宇多天皇の勅を奉じたのは、源能有(よしあり)・藤原時平(ときひら)・菅原道真(みちざね)・大蔵善行(よしゆき)・三統理平(みむねのまさひら)であるが、能有の死没や宇多天皇の譲位によって中断し、醍醐(だいご)天皇の時平らに対する勅によって再開され、完成して延喜(えんぎ)元年(九〇一)八月に奏進された。奏進の直前に道真は失脚している。本書の特色としては、六国史のなかで最も記事の分量の多いことが上げられ、特に年中行事に関する記事や詔勅・上表・願文などが詳しい(『国史大辞典』による。柳雄太郎氏執筆)。

ちなみに単純で粗雑な計測だが、『日本書紀』は全文で248,406字、大化元年(六四五)以降だと52年間で75,910字(1年あたり1,460字)、同じく『続日本紀』は95年間で418,501字(1年あたり4,405字)、『日本後紀』はすべて逸文なので比較できないが42年間で286,088字(1年あたり6,812字)、『続日本後紀』は18年間で174,366字(1年あたり9,687字)、『日本文徳天皇実録』は8年間で85,840字(1年あたり10,730字)であるのに対し、『日本三代実録』は29年間で465,280字もある。1年あたり16,044字となる。だんだんと記事が詳しくなっていることが読み取れよう。

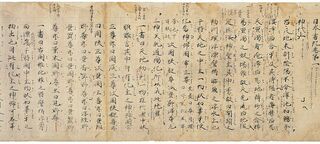

さて、『日本三代実録』巻二の貞観元年(八五九)四月二十三日戊申条には、安倍安仁(やすひと)の薨伝が載せられている。お気付きかどうか、『日本文徳天皇実録』までの五つの正史は日付を書かずに干支だけで日を表記していたので、朔日の干支から指を折って数えて日を特定しなければならなかった。円盤二つに干支と日付が書いてあり、それを同心円状にくっつけて干支から日付を特定する器具が、内田正男『日本暦日原典』(雄山閣出版)という高い本に付いていて、無理して買ったこともあったものである。それが『日本三代実録』では日付・干支の順に表記されている。なんではじめからやってくれなかったんだろうと思うが、思うに最初の『日本書紀』は神話から始まっており、とても日付が特定できなかったからではないだろうか(『続日本紀』から付ければいいのに)。

大納言正三位兼行民部卿陸奥出羽按察使安倍朝臣安仁が薨去した。安仁は、左京の人である。従四位上行治部卿東人(あずまひと)の孫で、参議大宰大弐従四位上寛麻呂(ひろまろ)の子である。安仁は身長が六尺三寸あった。姿かたちが魁偉で、性格は沈着で威厳が有った。

若くして校書殿に出仕した。弘仁(こうにん)年中、山城大掾となった。中務少丞や民部少丞に遷任した。天長(てんちょう)の初年、近江権大掾に任じられた。近江介藤原朝臣弟雄(おとお)とは深く親善して、政事を委任した。安仁は政を務めると滞りなく行なって、その名は朝廷にまで聞こえた。任期が未だ満たないのに、従五位下に授され、信濃介に任じられた。政事を掌ること三年にして、国内は肅然とした。任終の年、従五位上に加叙された。能治を褒められたのである。ついで兵部少輔に拝任され、ほどなく正五位下に進んだ。承和(じょうわ)元年、兵部大輔に転任し、近江権介に遷任された。明年、刑部大輔に遷任された。

勅が有って、嵯峨(さが)太上天皇に嵯峨院で侍奉した。嵯峨太上天皇は甚だ親任して、安仁を嵯峨院別当とした。事は大小と無く、安仁に委任した。これより先、嵯峨院の諸事が停滞し、男女の者は多く愁えた。安仁は十日の間に、うまくまとめて処理した。太上天皇は深くこれを喜び、ついで治部大輔に遷任した。太上天皇はかつてくつろいでいた時に、諸国の国司の優劣を評議して思ったことには、「未だ安仁が信濃介であった時の能治に及ぶものはない。後人はこれに及ばない」と。そして牙笏・玉帯・金魚袋および御衣一襲を下賜した。有識者が賀して云ったことには、「この賞は、これは宰相に上る才能である」と。

承和三年、従四位下を授けられ、承和五年、参議に拝任され、刑部卿を兼ねた。太上天皇が安仁に語って云ったことには、「汝は早く枢機の職を掌るように。どうして長く山院の事を務めているのか」と。承和七年、左大弁となり、嵯峨院別当を停められた。その後、院中の庶事が滞ったので、勅が有って復任し、嵯峨院別当となった。安仁は弁官の政務は、暁方に弁官庁に入り、退出した後に必ず嵯峨院に参った。往還の距離は、原野が数里。朝廷はその劇務を憐れんで、特に選んで嵯峨院に出仕するのに都合の良い官職に転任させ、承和九年に大蔵卿に遷任させた。

この年七月、嵯峨太上天皇が崩御した。皇太子(恒貞[つねさだ]親王)は事に連坐して廃された。八月、諱親王(道康[みちやす]親王)を立てて皇太子とした(後の文徳[もんとく]天皇)。安仁を春宮大夫とした。承和十年、下野守を兼任した。未だ幾くもなく、弾正大弼を兼任した。承和十一年、従四位上を授けられた。承和十三年、正四位下を加叙され、左大弁に遷任した。春宮大夫・弾正大弼・下野守は、並びに元のとおりであった。承和十五年、爵を進められ、従三位となり、中納言に拝任された。数日にして民部卿を兼任した。春宮大夫は元のとおりであった。嘉祥(かしょう)三年、正三位を授けられた。斉衡(さいこう)二年、陸奥出羽按察使を領し、上表して民部卿を辞任しようとしたが、許されなかった。斉衡三年、権大納言に拝任された。

安仁は志が謙虚で、公を愛することは家と同じであった。顧みて子弟に云ったことには、「諸国の調庸は、多く封家に入り、官に納めるものは少ない。私がいただく食封は自分の身に余る」と。そこで上表して云ったことには、「二、三の官を帯し、衆人が共に仰ぎ見る地を奔走して処理し、食封は八百戸で、尸位素餐(禄盗人)の身に満ちあふれています。伏して望むことには、大納言の食封を減らして、中納言の食封を給わらんことを」と。文徳天皇は安仁の謙譲が有ることに感動し、特にその請うところを許した。

天安元年、大納言となった。右近衛大将を兼任した。上表して懇ろに大将を辞そうとした。優詔があって聴されなかった。頻りに上表することは二、三度に至った。その後、許された。薨去した時、行年六十七歳。安仁は政体に練達し、朝章に明解し、奏議が有る毎に、応対に滞ることが無かった。余閑がある時には、子孫を教誡した。男子は八人いた。貞行(さだゆき)・宗行(むねゆき)・清行(きよゆき)・興行(おきゆき)が、最も名が知られている。興行ははじめて秀才に挙げられ、対策に及第した。

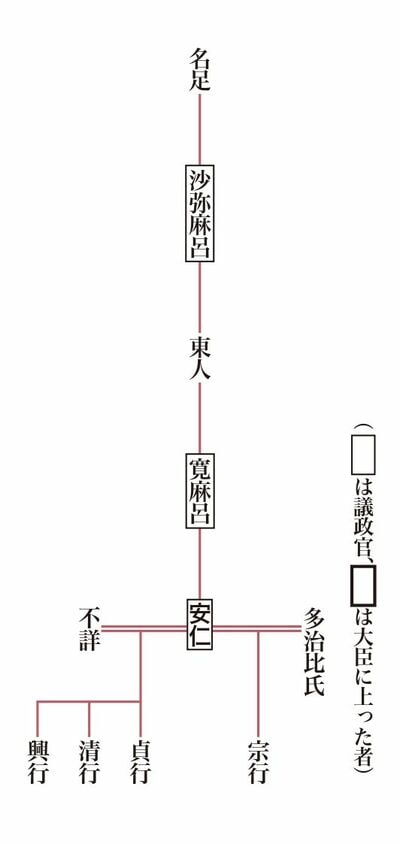

安仁は、かつて比羅夫(ひらふ)を出した引田(ひけた)系の阿倍氏である。七世紀には阿倍氏の中心であったが、やがて天武(てんむ)朝以降は布施(ふせ)系がその中心を占めるようになった。それでもかつての名族である引田系阿倍氏は細々と生き残り、安仁の曾祖父の沙弥麻呂が参議、父の寛麻呂が参議と、議政官を出し(祖父の東人は刑部卿)、安仁に至った。なお、高祖父という名足は史料に見えない。