小学生の頃、学級文庫にあった『だれも知らない小さな国』(講談社、佐藤さとる著)は、みんなが順番待ちして読む人気の一冊だった。小学生の「ぼく」が、ふとしたきっかけで小人の「ヒイラギノヒコ」「エノキノヒコ」「ハギノヒメ」たちに出会い、不思議な体験をするファンタジー物語だ。

『狐笛のかなた』

『狐笛のかなた』上橋 菜穂子著、理論社、1575円(税込)

『だれも知らない小さな国―コロボックル物語1』

『だれも知らない小さな国―コロボックル物語1』佐藤 さとる著、講談社青い鳥文庫、651円(税込)

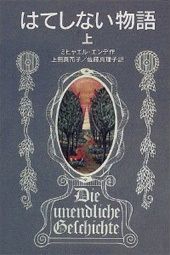

『はてしない物語 (上)』

『はてしない物語 (上)』ミヒャエル・エンデ著、岩波少年文庫、756円(税込)

その本を読んでしばらくの間は「もしかして、私の家にも小人が住んでいるかもしれない」と、ちょっとした物音にワクワクしていた。意味もなく机の下をのぞき込んだり、普段は締め切ったままの物置の扉を開けて、小人の姿を探したことも1度や2度ではない。

小学生の頃は「ファンタジー」と「現実」の境界線が曖昧だったから、あんなにワクワクできたのだろう。

子どもなりに、辛いこと、悲しいことを経験するにつれて、「現実」を理解し「ファンタジー」の世界に足を踏み入れる機会はどんどん減っていった。私が最後にファンタジーらしいファンタジーを読んだのは大学時代、ミヒャエル・エンデの『はてしない物語』だった。

『狐笛のかなた』は、人の心を読む「聞き耳」の能力を持つ少女・小夜を主人公とするファンタジーだ。物語は、傷を負い、犬に追われる子狐・野火を小夜が着物の懐に入れて救うドラマチックな場面から始まる。

野火は命の恩人である小夜に思いを寄せ続ける。しかし、野火は小夜と敵対する隣国の呪者に仕える霊狐で、その思いを小夜に届けることができない。

実は、最初は「ファンタジー」であることに身構えていた。しかも「野間児童文芸賞」受賞作である。ついつい「大人には夢の世界で遊んでいるヒマなんてない」と思ってしまった。

しかし、ページをめくるたびに、身構えていた気持ちが緩み、どんどん物語の世界に引き込まれていった。

『狐笛のかなた』に描かれているのは、決して、夢の世界の物語ではなかった。長い年月に渡って敵対する隣国。それぞれの地に生まれた人間同士も、恨み、憎しみ合わなければならないのか。人と人は、「恨み」「憎しみ」の感情を乗り越えることができるのか。

「ファンタジー」の形を借りて、人間が未だに答えを見つけることができない、最も現代的なテーマに迫っているように思えた。

物語の結末は、憎しみ合わなければならない境遇を乗り越えた小夜と野火の姿が幻想的に描かれている。「憎しみ・恨みを乗り越える」ことを「ファンタジー」に終わらせてはならない──大人が自らに課された課題を再認識するための「ファンタジー」なのかもしれない。