日本がOECD(経済協力開発機構)に加盟してから、2009年で45周年を迎えた。OECDを「先進国クラブ」として崇拝し、その威光を政策実現の道具として利用してきた。

当のOECD自体は加盟国の多様化が進み、先進国クラブの性格は変質してしまった。にもかかわらず、「OECD諸国並み」の指標を都合の良い所取りしながら、「外圧」代わりに活用する日本の政策当局者の習性に変わりはない。

一体、その背景にはどのような理由があるのか。2009年秋の貧困率をめぐる一連の「騒動」を材料に、データの統計的意味に即して冷静に考えてみたい。

もはや「先進国クラブ」を卒業したOECD

「先進国クラブ」と呼ばれ、圧倒的に欧州中心の国際機関に加盟した1964年、日本国民の自尊心は存分に満たされたらしい。当時の新聞記事には、「日本もいよいよ先進国の仲間入り」というフレーズが多用されている。それ以来、日本が先進国の中でどの程度の生活水準にあるのか比較する際には、OECDの統計が引用されるようになった。

「外国では・・・」という言辞を多用する人は、「出羽の守(でわのかみ)」とよく揶揄される。同様に、「OECD加盟国では○○なのに、日本では××」という話を聞くと、そこには「日本は先進国であるはずなのに、この体たらくは・・・」という含意が多分にあるように感じる。それはこの表現が、OECD加盟がもたらした日本人の優越感と表裏一体の関係にあるからだ。

しかし現実には、OECD自体はとっくの昔に「先進国クラブ」を卒業している。1990年代の東西冷戦の終結と欧州委員会を中核機関とする欧州統合の進展、そして2000年代に入って明瞭となった中国やインドなど新興国経済の興隆が、それまでOECDが保持していた3つの存在意義を弱めてしまった。

その3つとは、(1)マーシャルプランの受皿機関、後に米国と欧州諸国間の経済協議機関としての意義(2)産油国に対抗するエネルギー消費国の連合組織としての意義(3)資本移動や多国籍企業活動の自由化推進機関としての意義――である。その何れもが1990年代以降は薄れてしまい、OECDは加盟国の拡大を通じて生き残りを図らざるを得なくなった。

OECD加盟国は現在30カ国。1990年代半ばからメキシコ、チェコやポーランドといった中東欧諸国のほか、韓国などが相次いで加わった。そして今なお、ロシアやイスラエル、チリなどが加盟申請国として列を作っている。また、加盟国間でも経済力と社会指標にバラツキが目立つようになった。

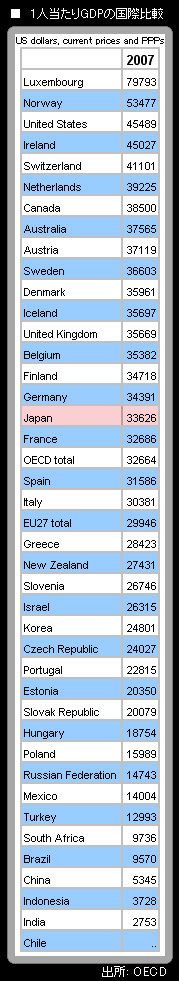

例えば『OECDファクトブック2009』によれば、1人当たりGDP(2007年時点の購買力平価ベース)は第1位のルクセンブルク(9万ドル弱)から、トルコの1.3万ドルまでOECD平均の3.3万ドルを中心に大きな分散を示している。完全失業率(2007年)もスロバキアの11.1%からアイスランドの2.3%まで、平均の5.6%を挟んで大きくばらついている。

もはや、OECDは「先進国クラブ」ではない。しかし奇妙なことに、OECD平均が「先進国として達成すべき水準」として日本ではいまだに引用されている。これはきっと、OECD加盟国の比較統計を一種の「外圧」として利用し続けた賢明なる官僚諸氏の長年の成果なのだろう。