(英エコノミスト誌 2025年3月15日号)

ディープシークの登場でAI分野における米国の地位に黄色信号が灯り始めた(写真は2月17日撮影、写真:REX/アフロ)

ディープシークの登場でAI分野における米国の地位に黄色信号が灯り始めた(写真は2月17日撮影、写真:REX/アフロ)

熱狂的なブームを終わらせるものは何か?

中国で3月6日、人工知能(AI)ボットの「マヌス(Manus)」が公開されると、利用登録サイトにアクセスが殺到し、サイトは公開からわずか数時間でクラッシュした。

このボットの後ろ盾になっている企業、蝴蝶効応(バタフライ・エフェクト)は、同社の技術は「Chat(チャット)GPT」の開発元である米オープンAIのそれを上回ると胸を張る。

現在は大量のトラフィックをさばくのに苦労しており、招待された人だけにプレビュー版を提供している。登録コードを転売するダフ屋もいると言われる。

中国株を高騰させる熱狂的ブーム

マヌス騒動は今年1月から中国を席巻している熱狂的なブームの一例にすぎない。

ブームの始まりは、中国で最も注目を集めているAIスタートアップ企業の深度求索(ディープシーク)が、西側の最新モデルと同程度の性能を誇りつつ訓練コストはほんの少しで済むモデルを発表して世界を震撼させたことだった。

中国市場への影響は絶大だ。年初来の株価は過去最高の成績を上げており、米国市場に大きく水をあけている。

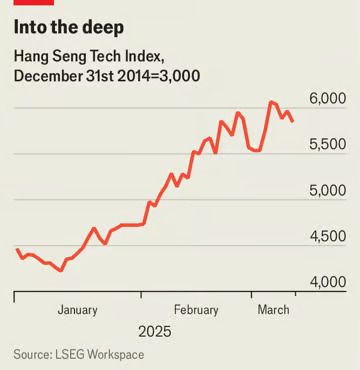

香港市場に株式を上場する中国の大手テクノロジー企業で構成される「ハンセン・テック指数」は、1月半ば以降の上昇率が40%を超えている(図参照)。

中国には、安価なAIは新しいAI向けアプリの開発業者の追い風になるとの見方が多い。

クラウドコンピューティング事業者はデータセンターへの投資を急増させ、サプライチェーン全体の設備投資急増のきっかけになっている。

果たしてこのブームは続くのか。

企業や政府が続々ディープシーク導入、VC投資は過熱気味

中国では自動車メーカーから国有エネルギー会社、銀行、食品・飲料販売会社に至るまで、数百社の大企業がディープシークの技術を利用する意向を明らかにしている。

騰訊控股(テンセント)などの大手テック企業のなかには、独自のAIモデルがあるにもかかわらず、ディープシークを自社製品に組み込むところもある。

地方自治体は今、住民が基本的なサービスを受けるために使うモバイルアプリにディープシークのモデルを統合している。

また全国の政府省庁、病院、大学は、中国共産党を強化する活動として知られる「党建」にこのモデルをどう生かすかを議論している。

国内の株式アナリストからは、自分のリポートに目を向けてもらいたいならディープシークがらみの材料を見つけなければいけないという冗談が飛び出している。

ディープシークなら本拠地・浙江省杭州市の不動産市場を独力で回復させられるのではないかとまで言う投資家もいる。

中国のベンチャーキャピタリスト(VC)も同じくらい熱狂している。

北京を拠点とするあるVCは、投資先のロボット関連企業にディープシークの技術を導入させたところ、コストの大幅削減と業績の改善が実現したと熱弁する。

興奮が渦巻くなか、数え切れないほどのAIスタートアップが中国全土で産声を上げている。ベンチャー投資家のなかには、バブルだと感じながら資金を投じる向きもいる。

「すごい勢いだが、ほかに選択肢がない」

杭州市のある投資家はこう漏らす。「景気が悪くて、ほかの分野には投資機会があまりない。だから、できるだけ早くAI関連に投資しなければいけない」。

スタートアップ企業による資金調達の最初の段階「シリーズA」で出資し、早ければその数カ月後の次の「シリーズAプラス」で回収する戦略だと言う。

中央政府は3月6日、テック企業に的を絞って投資するVCファンドの設立を発表した。その軍資金は1兆元(約21兆円)に上る。