牛車 宇治市源氏物語ミュージアム蔵 撮影/倉本 一宏

牛車 宇治市源氏物語ミュージアム蔵 撮影/倉本 一宏

(歴史学者・倉本 一宏)

日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝(こうそつでん)」。この連載では藤原氏などの有名貴族からあまり知られていない人物まで、興味深い人物に関する薨卒伝を取り上げ、平安京に生きた面白い人々の実像を紹介します。今回は『日本三代実録』より、藤原良近です。

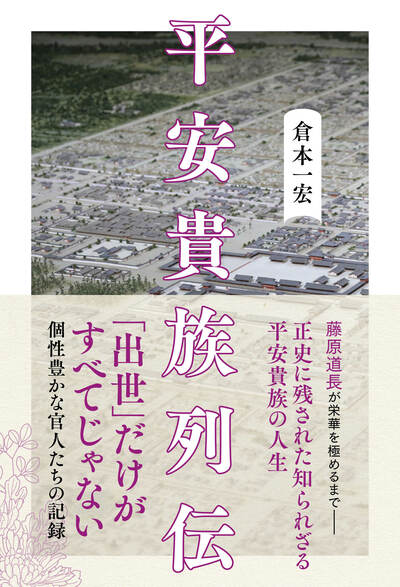

*この連載(『日本後紀』『続日本後紀』所載分)をまとめた書籍『平安貴族列伝』が発売中です。

承和の変で失脚した式家

藤原式家の官人を取りあげるのは、吉野(よしの)で最後かと思ったが、もう一人、挙げてみよう。『日本三代実録』巻二十七の貞観(じゅうがん)十七年(八七五)九月九日戊子条は、吉野の四男である藤原良近(よしちか)の卒伝を載せている。

神祗伯従四位下行美濃権守藤原朝臣良近が卒去した。良近は、大宰員外帥正三位吉野の第四子である。姿や態度に見るべきものがあり、評判は清らかで美しいとのことであった。学術はなかったが、政治の論理に優れていたため、立身した。

天安(てんあん)二年、家を興して刑部大丞となり、十一月、遷任されて式部少丞となった。貞観二年冬、従五位下を授けられた。貞観三年正月、伊勢権介となった。装備を調えて赴任したが、詔が有って召し還され、右少弁に拝任された。貞観四年、母の喪に遭って職を解かれた。服紀が未だ終わらないうちに、詔があって本官に戻された。貞観五年左少弁に転任された。貞観八年、従五位上を加叙された。貞観十年二月、越前権守となった。数箇月して、左少弁に復任された。貞観十二年、右中弁に転任された。貞観十三年、正五位下を加叙された。貞観十五年、土左権守となった。右中弁は元のとおりであった。貞観十六年、左中弁に転任された。土左権守から遷って美濃権守を兼任した。貞観十七年、爵を進められ、従四位下となった。この年八月、神祗伯に遷任された。美濃権守は元のとおりであった。

良近は、腕力が強力で、かつて酒に酔って牛車に乗って行った際、戯れて同車していた者に云ったことには、「吾がこの牛を進めないようにしてやろう」と。そこで手で車の床を押さえつけ、力を加えて動かないようにしたところ、牛は四本の足を踏ん張って進もうとしても、前に進まなかった。その腕力が人に勝ったことは、このとおりであった。卒去した時、行年は五十三歳。

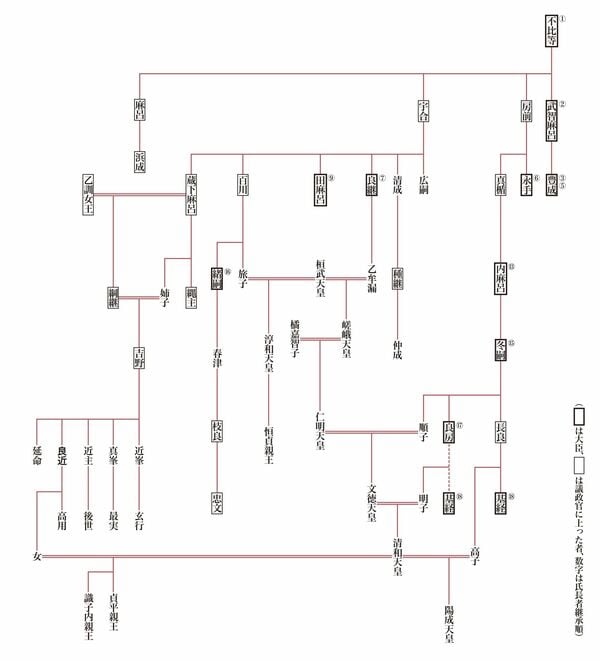

吉野が中納言に上りながら承和(じょうわ)の変で失脚したことによって、式家、特に蔵下麻呂(くらじまろ)系の権力は決定的なダメージを受けた。吉野の子供たちは、一男近峯(ちかみね)が刑部大輔、二男真峯(まさみね)が土佐守、三男近主(ちかぬし)が常陸介、四男良近と五男延命(のぶなが)が神祇伯で終わり(『尊卑分脈』)、ここに蔵下麻呂系は上級貴族を出す母胎ではなくなったのである。

良近は吉野の四男として、弘仁(こうにん)十四年(八二三)に生まれた。生母は不明である。吉野が失脚したのが承和九年(八四二)であるから、その時、良近は二十歳とすでに成人していた。吉野は承和十二年(八四五)に大宰員外帥を解かれ、山城国に遷配されて、翌承和十三年(八四六)に薨去している。この年、良近は二十四歳。その出身に吉野の失脚と死去が大きく影響したであろうことは、想像に難くない。本来ならば公卿の子として、洋々たる未来が開けると考えていたであろうが、早い時期にそれは諦めなければならなかった。

それでも、「姿や態度に見るべきものがあり、評判は清らかで美しいとのことであった。学術はなかったが、政治の論理に優れていた」という資質によって、官人として立身することができた。天安二年(八五八)に三十七歳で刑部大丞、ついで式部少丞に任じられ、卑官ながら官に就くことができたのである。

その後、六位蔵人にも補され、貞観二年(八六〇)に従五位下に叙爵され、貴族の一員となった。三十九歳の年のことであった。翌貞観三年(八六一)正月、伊勢権守に任じられ、赴任しようとしていたところ、五月に中央に戻され、右少弁に任じられた。卒伝が語るように、その能力によるものであろう。そして貞観五年(八六三)に左少弁、貞観十二年(八七〇)に右中弁、貞観十六年(八七四)に左中弁と、弁官畑を歩んで昇進を続けた。有能な官人が真面目に職務に励み、階段を一つずつ登っていく姿が髣髴される。

そして貞観十七年(八七五)、位階も従四位下まで上り、八月十五日に神祇伯に任じられた。私のような素人には、実務官人が突然に畑違いの神祇伯となっても、はたして無事に務められるのだろうかと心配してしまうが、そのとおり、九月九日に卒去してしまった。まだ五十三歳。中年になって突然に慣れない仕事を与えられ、しかもその長官にされてしまったことが原因ではないかと勘ぐりたくもなる。それまで実直に実務をこなしてきた人だけに、そのストレスもいかばかりかと、他人事ながら同情を禁じ得ない。

こう見てくると、ただ真面目で有能な実務官人であったかのように思えるが、実はそうではなかったようである。卒伝には意外な側面も記されている。良近はたいへんな力持ちで、酒に酔って牛車に乗っていた際、ふざけて車の床を押さえつけ、車を動かないようにしたところ、牛が進もうとしても進まなかったというのである。床を押さえつけたら車が動かないようになるのだろうかという疑問も湧いてくるのだが、ともあれ腕力が強いだけでなく、変な「いちびり心」も持ち合わせていた人のようである。

なお、良近の子女としては、男の高用が知られるが、官位は不明。女に清和天皇の更衣になった人がいて(名は不明)、貞平親王と識子内親王を産んでいる。一応、良近も権力に対する志向も持っていたようであるが、すでに北家の権力が確立していたこの時期、貞平親王が即位する可能性はなかった。

貞平親王は貞観十五年(八七三)に親王宣下を受け、上野太守や神祇伯を歴任し、三品に至ったが、延喜十三年(九一三)に薨去した。年齢は不明。

識子内親王は貞観十六年(八七四)に生まれ、貞観十八年(八七六)に内親王となり、貞観十九年(八七七)に四歳で伊勢斎宮に卜定され、元慶(がんぎょう)三年(八七九)に伊勢に群行したが、翌元慶四年(八八〇)に父の清和太上天皇の死去により退下した。延喜(えんぎ)六年(九〇六)に薨去してる。三十三歳。

なお、ついでながら、良近は有名な『伊勢物語』第一〇一段「あやしき藤の花」に登場する。

在原行平(ありわらのゆきひら)が良近を主客として招いて酒宴を開いた際、酒宴に加わっていた弟の在原業平(なりひら)が、花瓶に生けてあった花房の長さが三尺六寸もある藤の花を題として、

咲く花の下にかくるる人を多みありしにまさる藤のかげかも

(咲く花の大きな花房の下にはいり込み、そのおかげをこうむる人が多くいるので、以前にまして、さらに偉大になる藤の花陰ですなあ)

という、藤原氏を讃美した(あるいは皮肉った)歌を詠んだ。皆がこの歌を訝しがったところ、業平は太政大臣良房(よしふさ)の栄華を賛美した歌であると説明した、というものである。良近はあくまで脇役であるが、良近を主客とせざるを得なかった在原氏のわびしさも表われている話である。