毎年この時期、東京やワシントンで「激動の○○年が幕を閉じ・・・」という記事を書いてきた。このため、「激動」には食傷気味なのだが、2008年は文字通りに激しく動いた。「仮説を提供するのが、経済ジャーナリストの仕事」と日頃うそぶくのに、1年後の世界経済の姿に予測がつかない。こんな年の瀬を迎えたのは、20年を超えた記者生活で初めての経験だ。

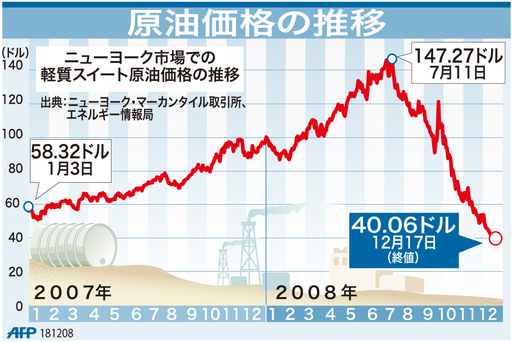

原油価格の推移〔AFPBB News〕

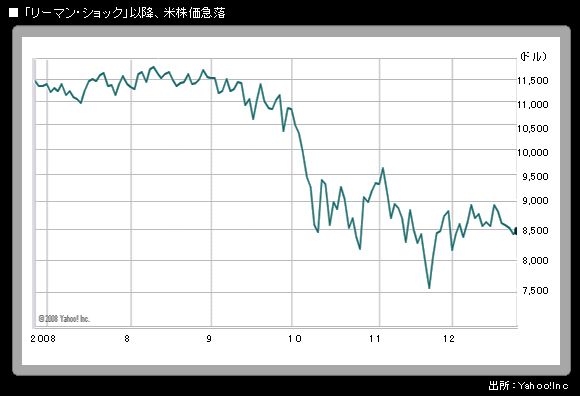

8月中旬、ニューヨーク市場のダウ平均株価は原油相場の反落を好感し、1万2000ドルの大台をうかがう勢いだった。それからわずか4カ月半で、約3000ドルも下落している。株式のほか、為替、債券、原油、金、食糧など、あらゆる相場でボラティリティー(変動率)が急激に高まり、市場参加者の不安心理を映して乱高下を繰り返す。

潮目の転換点は、9月中旬の米証券大手リーマン・ブラザーズの破綻。それ以降、「危機」「崩壊」「破局」「大恐慌以来」「100年に1度」・・・。世界中のメディアが見出しやタイトルの衝撃度を競い合い、洪水のような報道を始めた。インターネット社会では「不安」がリアルタイムで国境を越え、ウォール街発の金融危機が「秒単位」で地球を一周してしまう。

2カ月後の米大統領選を控え、ブッシュ政権は自業自得のリーマンに巨額の公的資金を投じれば、モラルハザード(倫理の欠如)が広がり、世論から批判の集中砲火を浴びると恐れたのだろう。

実際、バーナンキ連邦準備制度理事会(FRB)議長は議会証言で「(リーマンを)売る場合でも存続させる場合でも、巨額の公的資金が必要だった」と理解を求めたが、結果的にリーマン救済に必要な資金の何十倍、いや各国に途方もないコストを押し付ける事態を引き起こした。そういう意味では、金融危機の深刻化は「人災」と言うべきかもしれない。

ブッシュ政権という「部分」の思考時間軸が極めて短いため、乱脈経営のリーマンへの “死刑宣告” を「最適」と判断した。その結果、「部分」が国際金融市場という「全体」を破壊してしまった。となると、ホワイトハウスは保険最大手AIG(アメリカン・インターナショナル・グループ)やシティグループに対し、事実上無制限の公的資金投入で救済せざるを得ない。「部分最適」が「全体最悪」を招いた典型となった。

米議会の対応も同様である。地元有権者という「部分」の反対を意識するあまり、下院本会議は金融安定化法案を否決した。ところが、世界的な株価急落で「世界恐慌」シナリオが現実味を増すと、一転して小幅修正案を可決。ドタバタ劇の間に各国の株式市場で時価総額が激減、「全体最悪」をもたらした。