富士康事件とホンダ事件

JBpressサイトで繰り返し取り上げられてきたが、アップルの新型マルチメディア端末「iPad(アイパッド)」の下請け工場である富士康の深セン工場で、2010年に入ってから13件の自殺・自殺未遂が発生している。

これまでの自殺者はいずれも25歳未満のパーリンホウ・ジューリンホウたちだった。富士康の賃金条件は周辺の企業と比べ良い方だと言われており、無料のインターネットカフェやプールなども整備されている。

富士康は台湾系の世界最大級のEMS(エレクトロニクス機器の受託製造)企業で、中国系メディアは、この企業の過酷な労働条件に問題があると報じた。

携帯電話を使いこなすネット世代の若者たちが、ブログに仕事の不満を書いたり、メールで愚痴を言い合ったりするのは決して珍しいことではない。ネットから溢れ出てくる様々な情報は、若者に心理上の焦燥感をもたらしたのかもしれない。

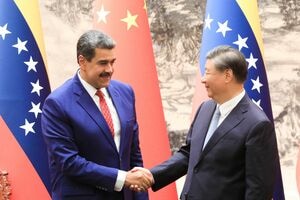

待遇改善を求めるストが頻発している〔AFPBB News〕

一方、深セン市から遠くない仏山市にある本田汽車零部件(南海本田自動車部品製造)でも、2010年5月17日から数百人の従業員が賃金待遇に不満を持ち、ストライキが続いている。この影響でホンダは、6月には中国での車両生産の全面ストップに追い込まれた。スト開始当日夜から、ネットの掲示板には賃金への不満や日本の本社から派遣されてくる日本人従業員との待遇格差への不満が書きこまれている。

2つの事件に共通なのは、事件が発生するとすぐにネットの掲示板等で当事者同士の情報交換と事件に対する意見や批判が噴出し、その後企業側の不十分な釈明に一般のネット市民が不満の声を上げて、余波が広がる構図。

ネットを通じて、「不満」は、あっという間に多くの関係者の間で共有されるようになる(中国・北京のネットカフェ) 〔AFPBB News〕

それが既存メディアである新聞やテレビ局を動かす力ともなって、事件が更に大きなものとなっていったのである。事件の当事者である従業員も事件に憤っているネット市民も「80后」や「90后」である。

「世界の工場」とされる中国の労働力の質が明らかに変わり始めている。かつては、貧しい農村から無尽蔵に若年労働者が供給され、辛い労働に耐えて故郷に仕送りして家計を支えていた。

しかし一人っ子政策のおかげで、若者の数が減る一方で進学率が上がって教育水準が高くなった。現代の若者は自分たちのために金を使うし、権利意識も高く我慢もしない。そこには新しい市民意識、新しい権利意識が生まれているのであり、この大きな変化に企業も現地政府も十分対応できなかったのである。