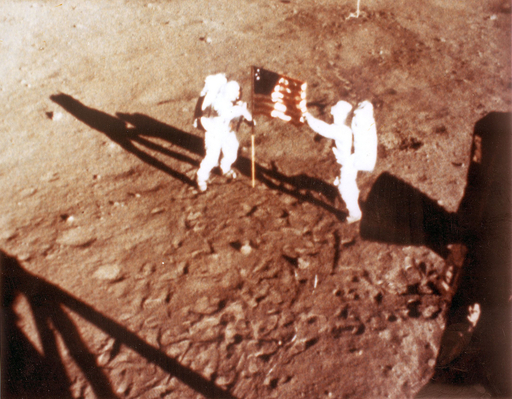

月面で2時間半過ごした後、アポロ11号の月面着陸船「イーグル」内に戻ったニール・アームストロング船長(1969年7月21日撮影)〔AFPBB News〕

「1人の人間にとっては小さな1歩だが、人類にとっては大きな飛躍だ」

1969年7月20日(日本時間21日)アポロ11号船長として人類史上初めて月に足を踏み入れ、この名言を残したニール・アームストロング元宇宙飛行士が、25日、心臓手術後の合併症により他界した。

訃報に接し、全世界で5億人以上が見たと言われるテレビ中継での西山千同時通訳の名調子を思い出された方も多いのではないだろうか。

20世紀初めには、まだ、ジョルジュ・メリエスの『月世界旅行』(1902)に描かれているような荒唐無稽なイメージしか持ち得なかった人類の宇宙へと向かう夢は、冷戦期の膨張主義と相まって急速に現実のものとなっていった。

宇宙開発でソ連の後塵を拝していた米国

月面に星条旗を立てているアームストロング船長〔AFPBB News〕

そして、1957年、ついにソ連の人工衛星スプートニク2号に乗せられたライカ犬が宇宙空間へと飛び出すことになる。

スウェーデン映画『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』(1985)の主人公の少年のように、無理矢理宇宙へと押しやられた犬の運命を憐れむ者もいたが、核競争で先行し、戦後世界を独走しているつもりだった米国にとって面白くないことだった。

さらに人類初の宇宙飛行でもユーリイ・ガガーリンの後塵を拝するに至り、ジョン・F・ケネディ大統領は1960年代のうちに月まで行って無事帰還するという無謀とも思えるアポロ計画を発表したのである。

そして、期限間際になってアポロ11号が人類を乗せ月着陸に成功、見事大逆転となったわけである。

とはいえ、若者たちは浮かれているわけにいかなかった。題名通りこの頃の世相を描いた映画『1969』(1988)の中心プロットが徴兵忌避であることからもうかがえるように、泥沼のベトナム戦争に苦しみ厭戦ムードが高まっていたのである。

この年、『真夜中のカーボーイ』『明日に向って撃て!』といった社会の陰の部分をも直視する「アメリカン・ニューシネマ」と分類される映画の名作が目白押しだったのもそんな世相からだった。

そうした現状から国民の眼をそらすことも宇宙計画の大きな役割だったと言えるだろう。