駿河・今川義元の大軍に、劣勢の尾張・織田軍が勝利した桶狭間の戦いは、日本の合戦史上有数の大逆転劇である。信長が幸若舞「敦盛」を舞った後、わずかな従者と館を駆けだして熱田神宮に参拝、大雨に乗じた奇襲戦で義元を討ちとった合戦譚が有名だ。

わずかな手兵をもって嵐の中をかいくぐり、敵の本陣を突き止めて血祭りにあげた信長の天運……という合戦譚はドラマティックだが、本当は?

桶狭間の戦いに成功した裏には山の民がいた

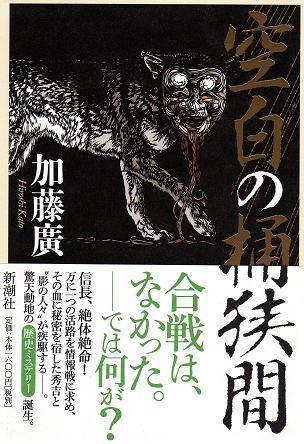

『空白の桶狭間』加藤廣著、新潮社、1600円(税込)

『空白の桶狭間』加藤廣著、新潮社、1600円(税込)

桶狭間の戦いについては検証が重ねられており、例えば藤本正行著『【信長の戦い1】桶狭間・信長の「奇襲神話」は嘘だった』(洋泉社新書y)が昨年暮れに出版されている。

時代小説を書く場合、史実とフィクションを絡ませるさじ加減が難しい……と、ある小説家が言うのを聞いたことがある。幕末に比べて記録が少ない戦国時代は、フィクションを絡ませる自由度が高い上に魅力ある人物が多く、書き手にとってダイナミズム豊かな時代だという。

史実をどうとらえ、歴史上の人物をどう動かして物語るかは小説家それぞれの差配次第。この『空白の桶狭間』では、「桶狭間の合戦はなかった」という、世に知れ渡った合戦譚とはまったく異なる桶狭間の物語が提示されている。

物語の主人公は、信長の若さと、中国で覇王の目とされる「三白眼」に惹かれて仕えた木下藤吉郎(のちの豊臣秀吉)だ。永禄2年(1559)、尾張を平定した織田信長の家中で足軽頭に取り立てられた藤吉郎は、実は〈山の民〉の血を引いている。

この小説で語られる〈山の民〉とは、藤原道隆を祖として山間部に暮らし、山地を利用した生業を営む人々のことである。もとを辿れば藤原氏につながる血統を意識する藤吉郎は、平地社会に溶け込み、織田家中での出世を望んで、〈山の民〉伝来のミシリ(身知)の武術や生活知を活用して精鋭集団を組織する。その傍ら、針売りの行商に変装して密偵行を続け、現場を歩くことで誰よりも鋭敏に世情の動きをとらえていた。