(英フィナンシャル・タイムズ紙 2025年5月8日付)

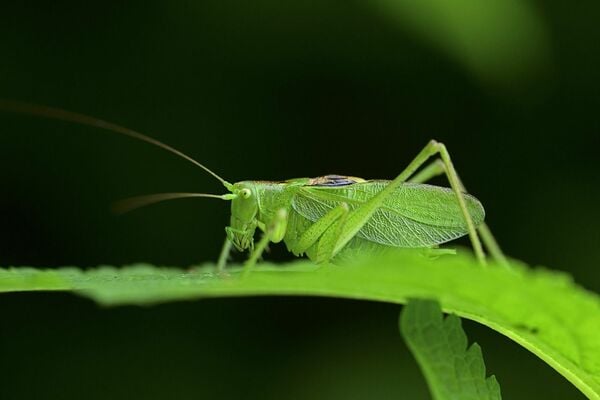

日本企業の多くはキリギリスから学ぶことの方が多いかもしれない(youngku leeによるPixabayからの画像)

日本企業の多くはキリギリスから学ぶことの方が多いかもしれない(youngku leeによるPixabayからの画像)

イソップ寓話では、キリギリスは歌って踊り、飲み食いして夏を過ごす。勤勉なアリは、一緒に遊ぼうと声をかけてくるキリギリスの誘いにもかかわらず、こつこつ働いて食べ物を蓄える。

そこへ冬がやって来る。アリには食べ物がたくさんあり、キリギリスは飢える。教訓は明々白々で、昆虫でさえ理解できる。

いや、本当にそうだろうか。浪費が許容される状況があるのではないか。備えができていない者はその運命に甘んじるほかないのか。

労働者が有閑階級を支えている時、文明は進歩するのか、それとも低迷するのか。実は独占的で資源を抱え込むアリが本当の悪者なのではないか――。

「アリ主義者」を誇った日本株式会社

2025年の貿易・関税危機は、特に日本にとって、新たなアリとキリギリスのジレンマを突き付ける。

日本企業が中国と米国の間の難しい綱渡りに乗り出すなか、アリとキリギリスのどちらの方が日本株式会社の描写として適切なのか。

世界経済と世界秩序に冬が迫りくるなかで、どちらの方が良い位置につけている生き物なのか。

そして暗澹たるディールが協議され、悪い妥協がなされるなか、投資家はどちらにお金を賭けることにするのだろうか。

日本株式会社はかれこれ数十年間、誇り高きアリ主義者を自認する傾向があった。

多くの場合、生存主義的な蓄えやいざという時への準備度、こつこつ働く性質を積極的に称えてきた。

日本企業は大部分において、何か判然としない危機に備える精神で保守的に経営されてきた。

ある投資家の集団は長年、これが行き過ぎだと考えていた。

米ゴールドマン・サックスによると、東証株価指数(TOPIX)を構成する非金融企業の半分以上が手元資金から有利子負債を引いたネットキャッシュがプラスで、大半が会社の株式時価総額の20%超に相当するネットキャッシュを抱えている。

日本企業は全体として現預金以外の資産の山も抱えている。主に本業以外の不動産と他の上場企業の株式ポートフォリオから形成した資産だ。

投資家は頻繁にこれについて不満をこぼしたが、集団的な行動の変化は遅々として進まなかった。

現金を稼いでため込むことは、何度かの重要な局面で功を奏した。

2008年の世界金融危機や2011年の東日本大震災、2020年の新型コロナウイルスのパンデミックの形で訪れたように、いざ冬がやって来た時には必ず、日本企業の相対的な財務の強さがアリ主義の正しさの証明として挙げられた。

日本企業は生き延び、その哲学も存続した。