限界走行に偏重した開発試験

佐々木副社長は、ブレーキの開発では「最大の減速力を発生するような状況でのコントロール性を一番重視してきた」と言う。つまり、「最高速で走行中にタイヤが滑り出すよう激しくブレーキングした場合の信頼性、耐久性を調べる」といった、限界走行領域での性能検証を最重視してきたということである。

自動車の開発では、気温や路面コンディション、タイヤの減り具合など、非常に多くの要素を組み合わせて試験が行われる。組み合わせには無限のバリエーションがある。すべてを試すことは不可能なので、代表的なケースに絞り性能を検証せざるを得ないという実態は、どの自動車メーカーも同様である。

それゆえ「一番過酷な使用環境における品質を徹底的に確認できれば、条件の緩い低速域ではトラブルの発生はあり得ない」という理屈で、限界領域の試験に多くの時間を割くことが常套手段となっている。

無限のパターンの電子制御の検証は不可能

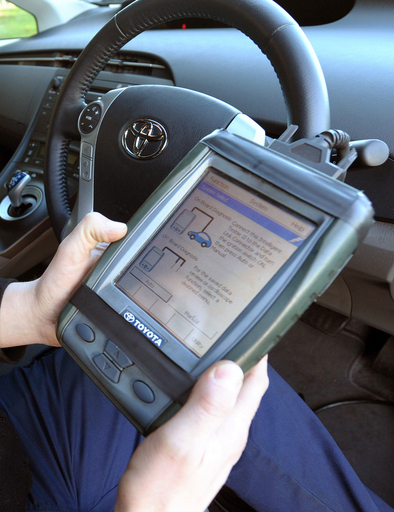

英国・チェスター近郊でリコールされたトヨタ自動車のプリウスのエンジンを点検するメカニック。今や、車は「電子制御の塊」となっており、プログラムの修正によって、改修が行われている〔AFPBB News〕

機械的な制御が主体だったかつての自動車では、限界領域を重視した開発試験によって様々な課題を解決することに合理性があった。しかし、プリウスの問題によって、電子制御には限界領域の性能確認だけでは見えないトラブルの発生する可能性が潜在しているという事実が明らかになった。

電子制御の最大のメリットは、機械的なシステムでは1つしか設定できなかった制御パターンを無限に設定できることにある。制御パターンを増やせば増やすほど、刻々と変化する走行条件への適応力が高められ、あらゆる環境でベストな性能を引き出しやすくなる。

ハイブリッド車や電気自動車に限らず、ガソリンエンジン車でも、最近は60~100個ものマイコンを搭載している。これらの中には単独で機能するものもあるが、多くは他のユニットと連携して制御を行い相乗効果を生み出している。代表例はエンジンと変速機の協調制御で、これが燃費改善の要になっている。