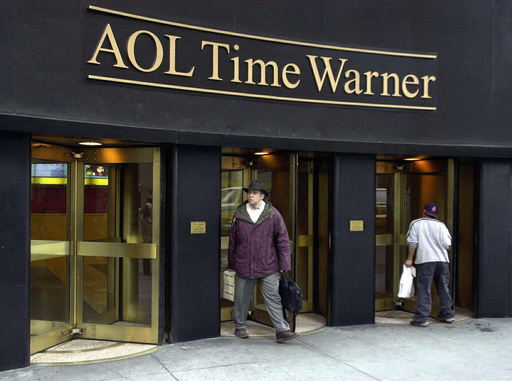

メディア界では、タイム・ワーナーが2001年、インターネット接続サービスのAOLと合併した。ところが、AOLはブロードバンド普及などの環境変化に対応できず、期待に反してタイム・ワーナーの「お荷物」になってしまう。

タイム・ワーナーは2008年12月期決算で134億ドル(約1兆3000億円)もの最終赤字を計上し、AOLのスピンオフ(分離・独立)を決めた。既にタイム・ワーナーはケーブルテレビ部門を切り離しており、「規模縮小」で収益を確保する戦略へ転換を迫られた。「失われた8年」は、同社にどれぐらい損失をもたらしたのだろうか。

企業の本能的な拡大志向=アニマルスピリッツ

企業という経営主体は、必ずしも合理性に基づいて行動するわけではないようだ。組織拡大などを追求する「本能」があるのかもしれない。21世紀の大不況で甦った経済学者ケインズは、これを「アニマルスピリッツ」と呼んでいた。

ケインズの『雇用、利子および貨幣の一般理論』(岩波文庫・間宮陽介訳)から引用する。

「企業活動が将来利得の正確な計算にもとづくものでないのは、南極探検の場合と大差ない。こうして、もし血気(筆者注=アニマルスピリッツの訳語)が衰え、人間本来の楽観が萎えしぼんで、数学的期待値に頼るほかわれわれに途がないとしたら、企業活動は色あせ、やがて死滅してしまうであろう。とはいえ、往時の利潤への〔過度の〕期待がいわれのないものであったと同様に、損失への〔過度の〕怖れも合理的な根拠を欠いているのであるが」

アニマルスピリッツと企業活動の関係について、一橋大学国際・公共政策大学院の前原康宏教授(金融論・国際経済論)に聞いた。「企業には最適サイズがあるが、それを自ら決定することは難しい。なぜなら、企業は基本的にアナーキーな拡大志向、アニマルスピリッツを持ち、放っておけば組織が大きくなり過ぎ、やがては自滅してしまう。巨大企業の経営は、アニマルスピリッツをいかに制御するかということになる」

今回の金融危機の要因として、前原氏はアニマルスピリッツの存在を重視する。「ウォール街で人間の欲望が走り続けている時、経営者は『もっと走れ!』と尻を叩くばかりで、『ちょっと立ち止まってみろ』とは決して言わない」

どうしたら、企業の本能的な拡大志向を抑えられるのか。前原氏は「(答えとなる)1つの存在は株主。だが、株主も短期的な収益の追求に走ると、企業組織の制御は難しくなる。となると、それは公的部門の役割になるだろう」と指摘する。資本主義が一定の範囲を超えて暴走を始めたら、あるいはそれを予見できた段階で、当局が規制や監督でブレーキを掛けざるを得ない。

「ポスト危機」の企業経営、いかに「本能」を制御するか

暴走したアニマルスピリッツ〔AFPBB News〕

米国の著名な経済学者ジョージ・アカロフ氏(2001年ノーベル経済学賞)とロバート・シラー氏(エール大学教授)は最近の共著『アニマルスピリット』(東洋経済新報社、山形浩生訳)で、アニマルスピリッツを「行動への突発的な衝動」と定義する。

その上で、2人は次のように論じている。「経済の本当の仕組みを理解するには、マクロ経済学理論にアニマルスピリットを組み込む必要がある。この点で過去三〇年のマクロ経済学はまちがった方向に進んでしまった。マクロ経済学をきれいにして科学的にしようとする中で、標準のマクロ経済学者たちは、人々が経済的な動機しか持たず、完全に合理的に行動したら経済がどう動くかにだけ専念することで研究の構造と規律を課してきた」

リーマン・ブラザーズ、アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)、シティグループ、クライスラー、GM、・・・。いずれもアニマルスピリッツを制御できなかったのではないか。企業経営者に制御能力が備わっていなければ、組織は暴走して闇雲に肥大化を続ける。「ポスト金融危機」のビジネスモデルを構築するには、企業内部に巣食う「本能」のコントロールが不可欠になりそうだ。