「クルマもつくる銀行」、ハイブリッド車で完敗

1970年代、2度にわたる石油危機で自動車業界は燃費の大幅改善を迫られ、日本メーカーが業容を急拡大した。これに対し、「国家の一部」を自任するGMは通商摩擦で政治パワーを発揮し、ナンバーワンの座を死守した。

その一方でGMの強大な政治力は、研究開発を軽視する企業風土をつくってしまった。財務畑が経営を牛耳るようになり、高い格付けを背景に金融子会社GMACが巨額の収益を上げ、GMは「クルマもつくる銀行」と揶揄された。技術面ではトヨタ自動車やホンダなどに大きく水をあけられ、ハイブリッド車の開発競争では完敗を喫した。

UAWの首領、ゲテルフィンガー委員長〔AFPBB News〕

1990年代、GMは全米自動車労組(UAW)の標的となり、ストライキを集中的に打たれた。経営陣にはそれがトラウマとして残り、「GM=Generous(気前のよい) Motors」と皮肉られても、UAWの懐柔に努めた。このため年金・医療費などの企業負担、いわゆる「レガシーコスト」が自動車1台当たり2000ドルにも膨らみ、GMの国際競争力に致命的な打撃を及ぼし始めた。

ソ連崩壊と重なり合う、GM帝国の没落

2001~05年、筆者が時事通信ワシントン特派員として米自動車産業を取材していると、沈みゆく「GM帝国」は旧ソ連の姿に重なり合った。

シボレーからキャデラックまで各事業部が、旧ソ連崩壊直前の各共和国のように見えたわけだ。西側世界から自由化の荒波が押し寄せてクレムリンが統治機能を喪失したように、「デトロイトはGM帝国をもはや制御できない」と確信した。

当時の取材メモを見ると、ワシントンの有力ロビイストは筆者に対し、「GMは旧ソ連と同様、崩壊して事業部ごとに分割を迫られるだろう」と今日のGMの姿を相当正確に予測している。

2004年には自動車ジャーナリストのミシェリン・メイナード氏が『The End of Detroit』を出版し、ビッグ3は震撼した。この時点で同氏は「アメリカの自動車業界に長らく君臨してきたデトロイトの時代が、終わりを告げた」(邦題『トヨタがGMを越える日』鬼澤忍訳・早川書房)と断言している。

メイナード氏はこの中で、2010年に豊田章男氏がトヨタCEOに就き、GMから「世界最大」の称号を奪取すると予言した。同氏は今月23日に社長就任予定だし、後者は2008年に実現済み。自動車業界の環境変化は確実に加速している。

「対岸の火事」に非ず、日本の大企業にも・・・

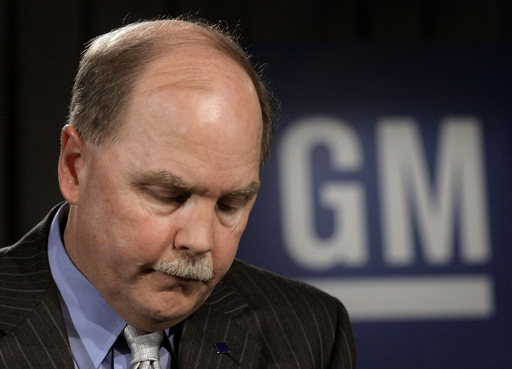

ヘンダーソンCEO、GM統治限界に〔AFPBB News〕

全世界従業員24.5万人、生産34カ国、販売140カ国(2008年835万台)、負債総額1728億ドル(約16.4兆円)・・・。ブレーキの壊れたGMは、統治能力の限界を超えて肥大化した。ここまで巨大になると、仮に1つの事業部がヒット商品を出したとしても、全社的な業績改善は難しい。「Too Big to Control(大き過ぎて制御不能)」の典型と言えるだろう。

2008年にトヨタが追い抜くまで、GMは世界販売台数で76年間も「世界一」の座を維持。それでも経営破綻に追い込まれた。大きいことが、必ずしも良いわけではない。経営陣が統治能力を欠くならば、規模の利益追求どころか、逆に組織の大きさがリスクとなってしまう。

さよならポンティアック、消える伝統ブランド(米ミシガン州GMオリオン工場=参考写真)〔AFPBB News〕

自動車メーカーの「国有化」というオバマ政権の奇策は、果たして資本主義経済で機能するのか。予断は許されないが、デトロイトが「失われた正気」を取り戻すよう願うばかりだ。

そして、GMの破綻は「対岸の火事」ではない。「Too Big to Control」の経営危機は、日本の産業・金融界にいつ起こっても不思議はない。いや、部分的には既に進行しつつある。これについては改めて論じたい。